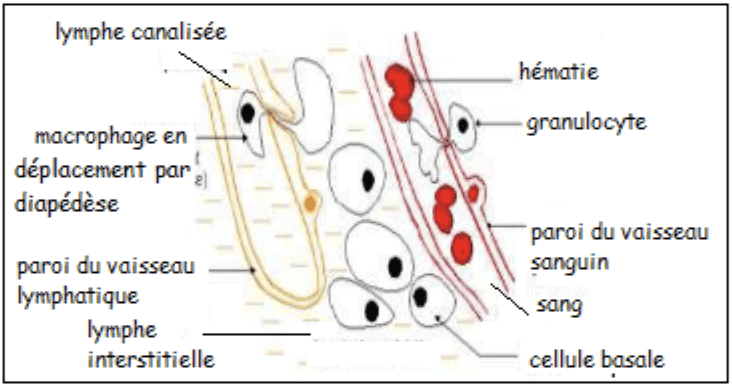

Le milieu intérieur est marqué par la constance de ses paramètres physiques et chimiques. Cette constance ou homéostasie s’explique par un phénomène de régulation.

Dans cette étude de l’homéostasie, on s’intéresse à 2 exemples : la régulation de l’équilibre hydro-minéral et dans l’équilibre acido-basique.

Équilibre acido-basique (pH ou potentiel d’hydrogène)

Le milieu intérieur a un pH =7,4 +/- 0,05. Cependant, ce pH peut subir des variations importantes (acidose, alcalose) sous l’effet de certains facteurs.

Causes de l’acidose : certaines substances comme l’acide lactique (qui s’accumule dans le sang par suite d’un travail musculaire intense et prolongé), le CO2 en quantité importante dans le plasma (par suite d’une ventilation pulmonaire insuffisante ou hypoventilation), et les acides tels que H2SO4 et H3PO4 (qui s’accumulent dans le milieu intérieur à la suite d’un régime alimentaire trop riche en protéines animales, molécules formées d’acides aminés ayant des groupements sulfates et phosphates).

Causes de l’alcalose : une hyperventilation pulmonaire (qui abaisse la pression partielle de CO2) et les sels Na+ et K+ des aliments végétaux qui sont transformés, par le métabolisme, en radicaux alcalins (NaHCO3 et KHCO3).

Si le pH est inférieur à 6,9 ou supérieur à 7,8, la vie n’est plus possible. Pour que les cellules du corps trouvent toujours les mêmes conditions normales de pH, l’organisme dispose de plusieurs moyens de régulation de l’équilibre acido-basique au niveau plasmatique et des globules rouges.

Régulation du pH : par les systèmes tampons plasmatiques et les organes d’élimination

Par les tampons : un système tampon est un couple formé par un acide faible et sa base conjuguée faible. Il est capable d’amortir les variations du pH.

- Le tampon sanguin acide carbonique- bicarbonate (H2CO3 /HCO3-)

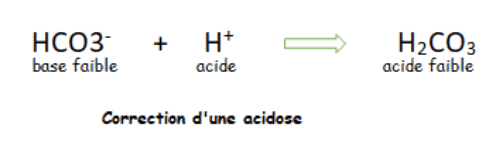

Lors d’une acidose, il y a concentration d’ions H+ dans le milieu intérieur. Pour éliminer les H+ et augmenter le pH, la réaction se déroule dans le sens :

Tout se passe comme si l’acide fort est remplacé par un acide faible. L’acide carbonique formé va ensuite se dissocier au niveau des poumons pour libérer le CO2.

(H2CO3 → H2O + CO2)

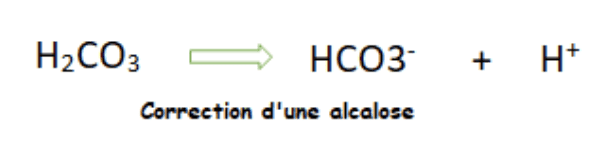

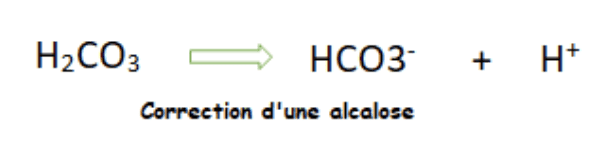

Lors d’une alcalose, il y a un excès d’ions OH− dans le milieu. Pour faire baisser le pH, l’équilibre se déplace alors dans le sens :

Les ions H+ formés vont ensuite se combiner avec les ions OH− pour donner de l’eau :

OH− + H+ → H2O

- Le couple dihydrogénophosphate – monohydrogénophosphate (H2PO4-/HPO42-)

- Le couple protéine – protéinate (Prot – COOH/Prot – COO-)

Par les systèmes d’élimination

Les Poumons

- En cas d’acidose on assiste à une augmentation de la ventilation pulmonaire et une élimination importante de CO2.

- En cas d’alcalose la diminution de la ventilation pulmonaire réduit considérablement la quantité de CO2 éliminé.

Les reins

La régulation est plus lente et se fait par filtration et réabsorption sélectives, puis élimination urinaire.

En cas d’acidose, les reins filtrent sélectivement les ions H+ qui passent dans les urines et réabsorbent les radicaux alcalins vers le sang d’où l’augmentation progressive du pH.

En cas d’alcalose, les reins filtrent les radicaux alcalins qui passent dans les urines devenant basiques et réabsorbent les H+ vers le sang d’où la baisse progressive du pH du milieu intérieur.

Équilibre hydro-minéral (pression osmotique)

Le milieu intérieur est caractérisé par un équilibre hydrominéral donc par une pression (P.O) constante. Ainsi toute variation de la pression osmotique (P.O) est perçue comme une perturbation. Deux situations sont alors possibles :

- Une élévation de la P.O. : elle est due à une diminution de la quantité d’eau ou à un excès d’électrolytes. Elle entraîne la mort des cellules par plasmolyse. L’organisme va donc s’atteler à rabaisser la P.O.

- Une baisse de la P.O : elle est due à un par apport excessif d’eau à un manque de sels minéraux ou d’électrolytes. Les cellules risquent alors d’être tuées en absorbant beaucoup d’eau (turgescence). L’organisme va s’atteler ainsi à augmenter la P.O du milieu intérieur.

Rôle des reins : les reins comportent une multitude de tubes urinifères (ou néphrons) qui élaborent l’urine à partir du plasma selon un processus en trois étapes (filtration glomérulaire, réabsorption tubulaire et sécrétion). Par la réabsorption d’eau et de sodium, les reins sont des effecteurs de la correction de variations de la PO du milieu intérieur.

Correction hormonale par le SRA (système rénine- angiotensine-aldostérone)

Avec la baisse de la PO liée à un déficit de sodium plasmatique, les osmorécepteurs rénaux sensibilisés, excitent les cellules rénales sécrétrices de rénine. Cette enzyme active la transformation de l’angiotensinogène en angiotensine I, convertie en angiotensine II. Cette dernière agit sur les corticosurrénales qui sécrètent l’aldostérone, hormone favorisant la réabsorption de sodium par les tubes urinifères. En conséquence, avec l’augmentation de la concentration plasmatique, la P.O du milieu intérieur augmente jusqu’à la normale.

En cas de hausse de la PO liée à un excès de sodium plasmatique, il s’en suit, par blocage de la sécrétion de rénine et donc du SRA, une diminution de la réabsorption de sodium au niveau des reins qui éliminent les sels de manière maximale aussi. Finalement la P.O va diminuer. Les urines seront peu abondantes mais très concentrées.

Régulation neurohormonale par le CHH (complexe hypothalamo-hypophysaire)

En cas de hausse de la PO liée à une déshydratation, les osmorécepteurs hypothalamiques activent la production d’ADH par les neurones hypothalamiques. Puis la posthypophyse libère l’ADH qui, par voie sanguine, agit sur les reins pour favoriser la réabsorption d’eau, faisant alors baisser la PO accompagnée d’une baisse de la diurèse.

En cas de baisse de la PO liée à un apport excessif d’eau, il y a une inhibition de la sécrétion d’ADH par le CHH. Cela entraîne une baisse de la réabsorption d’eau au niveau rénal, une augmentation de la diurèse et une hausse de la PO du milieu intérieur jusqu’à la normale.