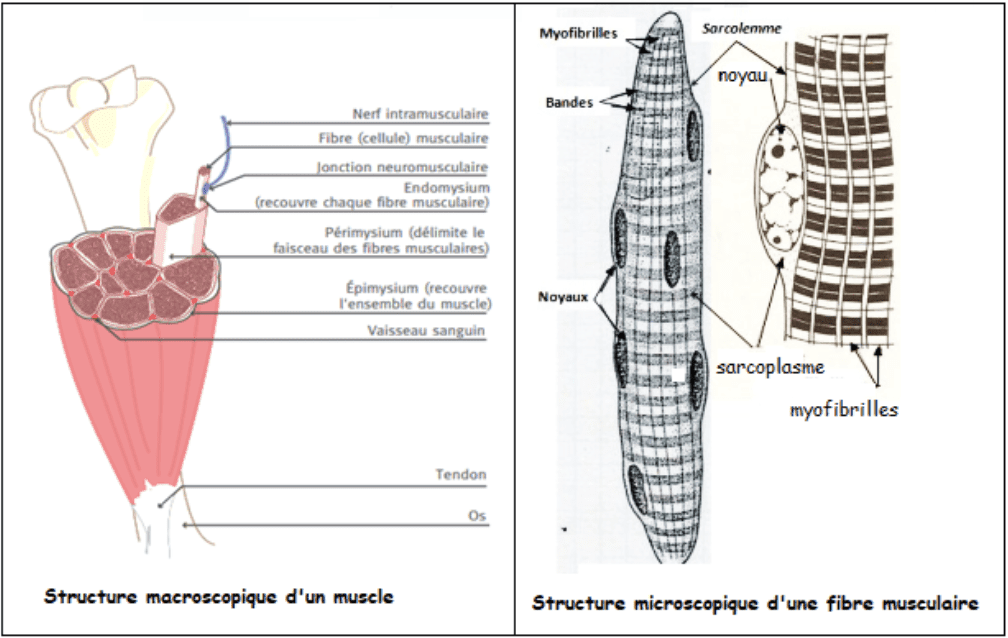

Le fonctionnement du muscle squelettique est lié à l’ensemble de ses propriétés dont la contractilité. Celle-ci est sa capacité à se contracter suite à une stimulation. Cette contraction fait intervenir plusieurs aspects : aspects mécaniques, aspects électriques, aspects thermiques, aspects chimiques et aspects énergétiques.

Aspects mécaniques : leur enregistrement obtenu à l’aide d’un myographe est appelé myogramme

En portant sur un muscle ou sur un nerf moteur une stimulation unique, on obtient une contraction brève et isolée : c’est la secousse musculaire élémentaire. Elle est décomposable en trois parties : la phase de latence (temps mis par le muscle pour répondre à l’excitation), la phase de contraction (le muscle se contracte en se raccourcissant) et la phase de relâchement (le muscle reprend ses dimensions initiales ; sa durée est légèrement supérieure à celle de la contraction).

En prolongeant les stimulations, on obtient une fatigue musculaire dont la secousse a une amplitude faible et un temps de relâchement plus long.

Excitations croissantes : lorsque le seuil est atteint, l’amplitude de la contraction augmente avec l’intensité de la stimulation pour atteindre une valeur maximale qui ne peut être dépassée. Cela est dû au fait que le muscle, constitué de plusieurs fibres indépendantes, obéit au phénomène de recrutement.

Tétanos : à la suite de plusieurs stimulations successives et rapprochées, le muscle strié squelettique se tétanise selon la fréquence des excitations (tétanos parfait avec un plateau à allure rectiligne ou tétanos imparfait avec un plateau sinueux). Il y a contraction sans relâchement. Si cette fréquence de stimulation persiste, le muscle finit par se fatiguer et se relâcher progressivement.

Aspects électriques : à l’aide d’électrodes stimulatrices, en stimulant le muscle, on obtient un électromyogramme sur lequel on note un potentiel d’action musculaire de 80 à 100 mV d’amplitude.

Un enregistrement simultané des phénomènes électriques et mécaniques montre que l’électromyogramme s’accomplit entièrement pendant la phase de latence du myogramme.

Mécanisme cellulaire de la contraction

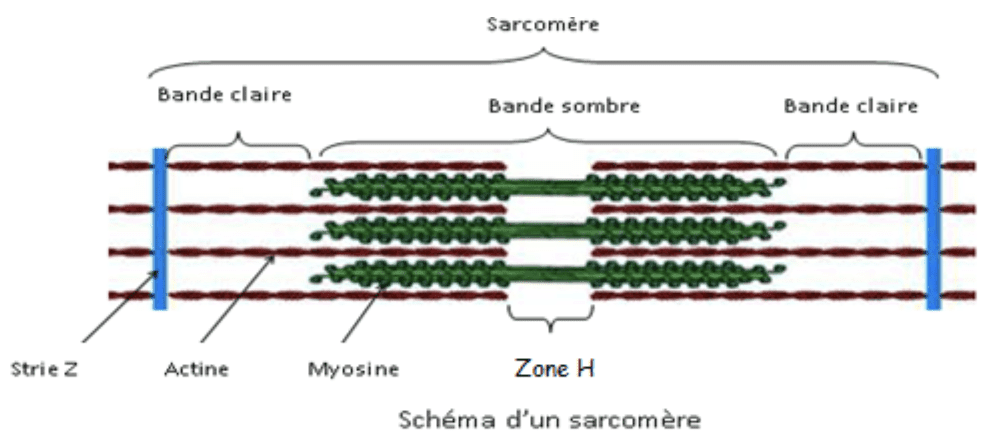

Au repos, la tropomyosine masque les sites d’attachement actomyosine. La contraction s déroule en trois phases.

Phase d’attachement : l’excitation de la fibre musculaire par l’influx nerveux provoque la libération d’ions Ca2+ accumulés dans le réticulum sarcoplasmique. Ces ions se fixent sur la troponine qui en se déformant repousse la tropomyosine et libère le site d’attache actine et myosine. En même temps, de l’ATP (adénosine triphosphate) se fixe sur les têtes de myosine qui se détachent et s’attachent à l’actine au niveau des sites de fixation (l’établissement de la liaison ou pont actomyosine).

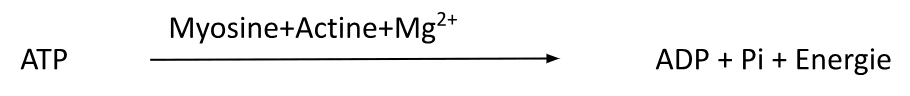

Phase de glissement : la myosine activée par l’actine devient une enzyme ATPase qui hydrolyse l’ATP en présence d’ions Mg2+.

Phase de détachement : le retour à l’état initial se fait par un détachement de l’actine et de la myosine grâce à deux phénomènes simultanés : l’absorption active des ions Ca2+ par le réticulum sarcoplasmique et la fixation d’une nouvelle molécule d’ATP sur les têtes de myosine.

Le retour à l’état initial est un phénomène passif dû à la contraction du muscle antagoniste.

Phénomènes thermiques

La contraction du muscle s’accompagne d’une production de chaleur d’amplitude et de durée très faibles. Elle peut être enregistrée grâce à des aiguilles thermiques très sensibles (composées de cuivre et de nickel), capables d’apprécier des variations thermiques de quelques microdegrés (μm).

La chaleur dégagée par le muscle lors de sa contraction, entraine une différence de température entre les aiguilles qui se traduit par la production d’un courant électrique d’intensité proportionnelle à la température produite. Cette chaleur se décompose en :

- chaleur initiale constituée d’une chaleur de contraction (Cc) produite pendant la contraction et une chaleur de maintien (Cm), de soutien (Cs) ou de relâchement (Cr)se produisant pendant le relâchement.

- chaleur retardée de faible amplitude et de longue durée est produite après l’activité musculaire.

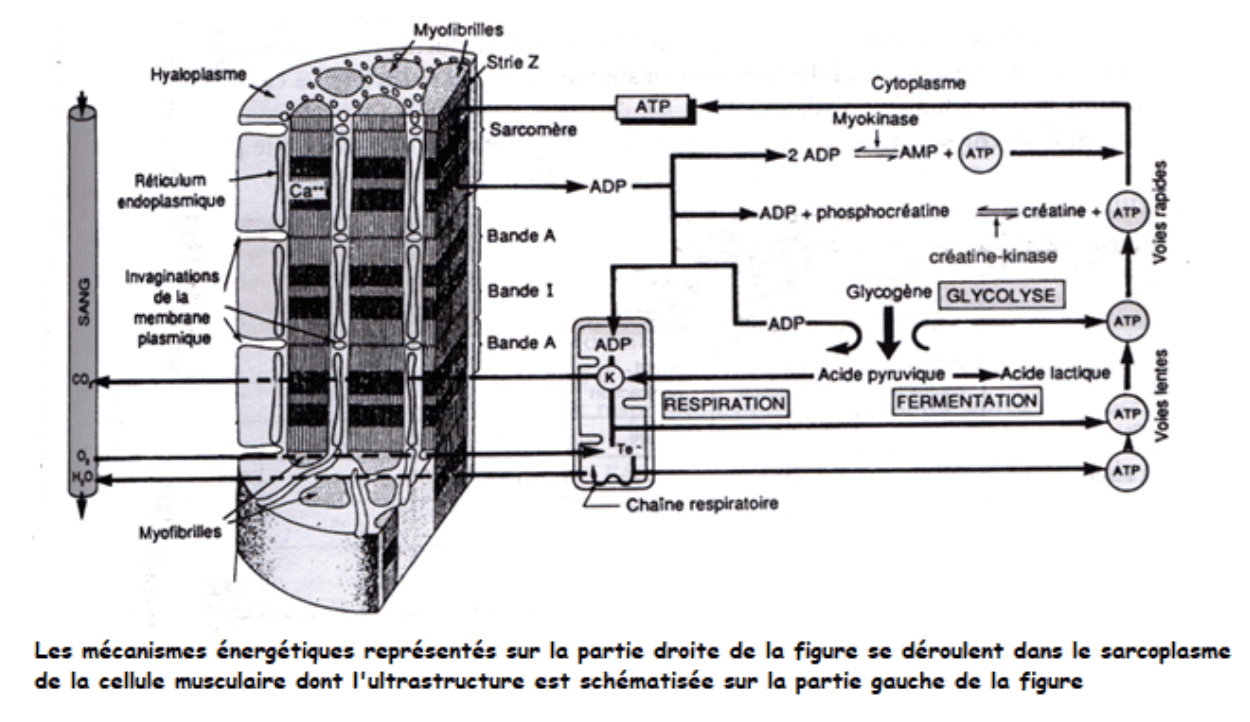

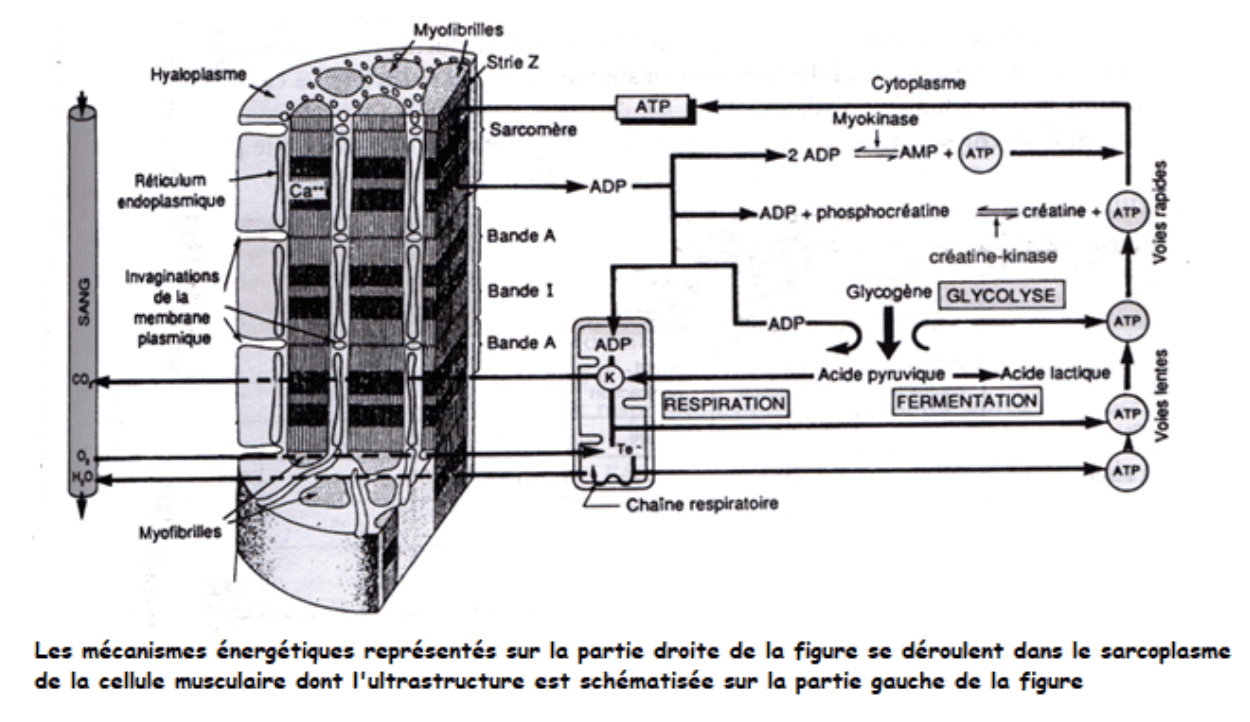

Phénomènes chimiques et énergétiques

Ce sont des phénomènes liés à consommation et à la production d’ATP (énergie) lors de la contraction musculaire.

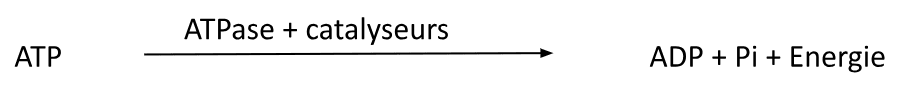

- Sources énergétiques du muscle: la contraction du muscle nécessite de l’énergie issue de l’hydrolyse de l’ATP (réaction anaérobie) directement disponible dans le muscle, grâce à l’ATPase et aux catalyseurs (complexe myosine-actine, Mg2+). Une partie de l’énergie sera perdue sous forme de chaleur initiale de contraction.

- Régénération de l’ATP : pour que la contraction se fasse pendant un certain temps, l’ATP doit être régénérée. La régénération se fait suivant deux voies :

- Les voies rapides ou directes

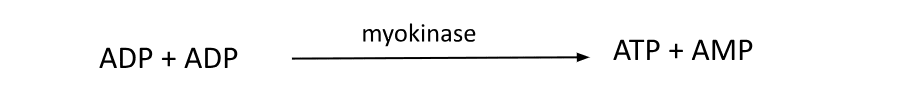

- À partir de deux ADP (adénosine diphosphate) pour donner de l’ATP et de l’AMP (adénosine monophosphate), grâce à la myokinase (enzyme) :

-

-

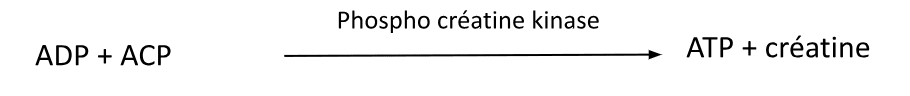

- À partir de l’ADP et du phosphagène encore appelé phosphocréatine ou acide créatine phosphorique (ACP) :

Ces réactions s’accompagnent d’une légère perte de chaleur (chaleur de relâchement).

-

- Les voies lentes ou indirectes

Le phosphagène (véritable réserve énergétique du muscle où il est accumulé en grande quantité) utilisé doit être reconstitué. L’oxydation du glucose d’origine sanguine ou provenant de l’hydrolyse du glycogène musculaire ou hépatique produit de l’énergie dont une partie est mobilisée sous forme d’ATP et servira à la reconstitution du phosphagène et l’autre partie sera perdue sous forme de chaleur.

Cependant, la production d’énergie par l’oxydation du glucose se fait soit :

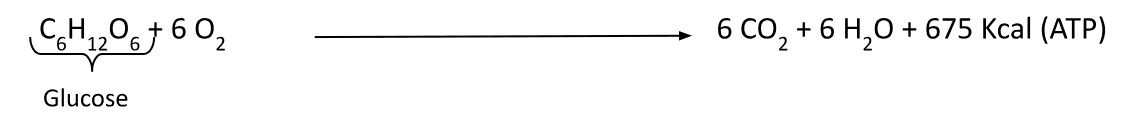

- En aérobie : lorsque la quantité d’oxygène est suffisante comme lors d’un effort musculaire moyen, la dégradation du glucose est complète avec beaucoup d’ATP produit par la mitochondrie, c’est la respiration.

-

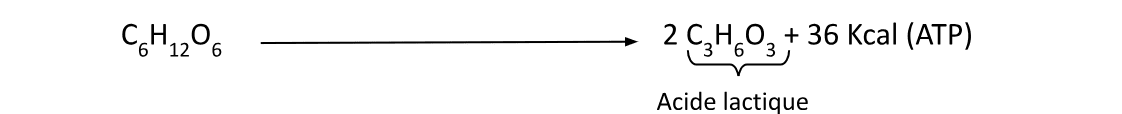

En anaérobie : lorsque la quantité d’oxygène est insuffisante comme lors d’un effort musculaire intense, la dégradation du glucose est incomplète avec une libération d’acide lactique et peu d’ATP produit, c’est la fermentation.

L’accumulation d’acide lactique dans le muscle entraine une fatigue musculaire. D’où la nécessité de l’éliminer par oxydation du 1/5 pour donner de l’ATP ou transformation du 4/5 en glycogène stocké dans le foie.