Le cœur est un muscle creux, appelé myocarde. Il est entouré d’une enveloppe externe le péricarde et présente une enveloppe tapissant la paroi interne, l’endocarde.

Mise en évidence de l’automatisme cardiaque :

Observations expérimentales

Chez la grenouille, après destruction de l’encéphale et de la moelle épinière, le cœur bat normalement pendant quelques heures.

Un cœur de grenouille extrait de l’organisme, continue de battre pendant quelque temps à condition qu’il soit régulièrement perfusé avec un liquide physiologique.

Dans les deux cas, le cœur isolé du système nerveux central continue de battre rythmiquement.

Conclusion

Le cœur possède en lui les éléments nécessaires à son fonctionnement. L’origine du battement est dans le cœur : on parle d’automatisme cardiaque.

Le cœur bat automatiquement, indépendamment de la volonté : c’est un muscle autonome.

Le siège de l’automatisme cardiaque

Chez les batraciens (grenouilles) : théorie neurogène

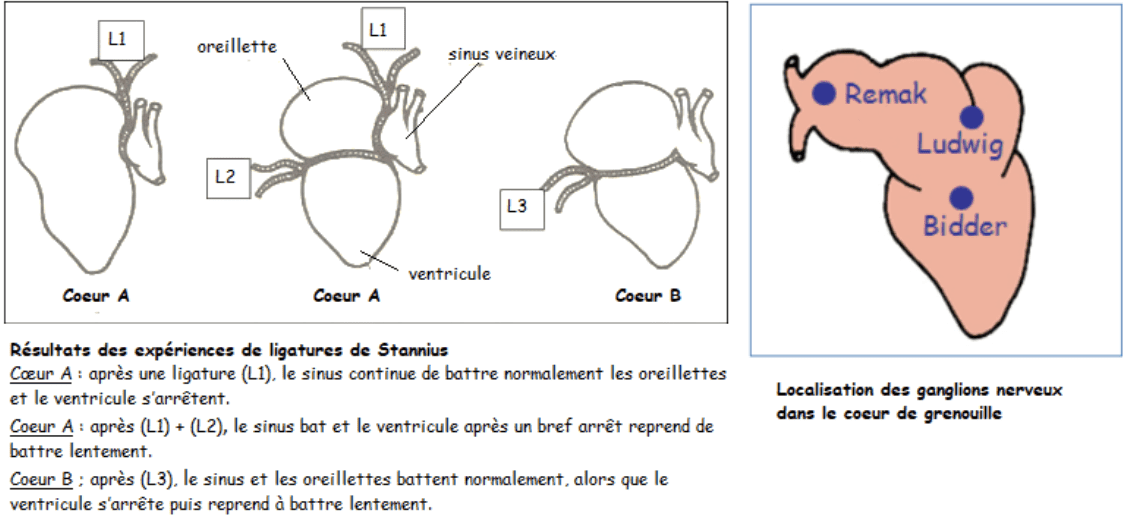

Le cœur de grenouille présente 3 ganglions nerveux intracardiaques : le ganglion de Remak dans le sinus veineux ; le ganglion de Ludwig dans les oreillettes ; le ganglion de Bidder dans le ventricule.

Les ganglions de Remak et Bidder sont excitateurs et le ganglion de Ludwig est inhibiteur. Le ganglion de Remak est le pacemaker.

Ce sont ces trois ganglions qui sont responsables de l’automatisme du cœur chez les batraciens. Cette théorie de l’automatisme cardiaque est qualifiée de neurogène ou neurogéniste (car elle implique le tissu nerveux intracardiaque).

Après destruction localisée du ganglion de Remak, le cœur continue de battre, ce qui n’est pas en accord avec la théorie neurogène. La théorie neurogéniste disparaît aujourd’hui au profit de la théorie myogéniste qui pense que l’origine de l’automatisme cardiaque se trouve dans le myocarde (muscle cardiaque) en particulier le myocarde sinusal.

Chez les mammifères : théorie myogéniste

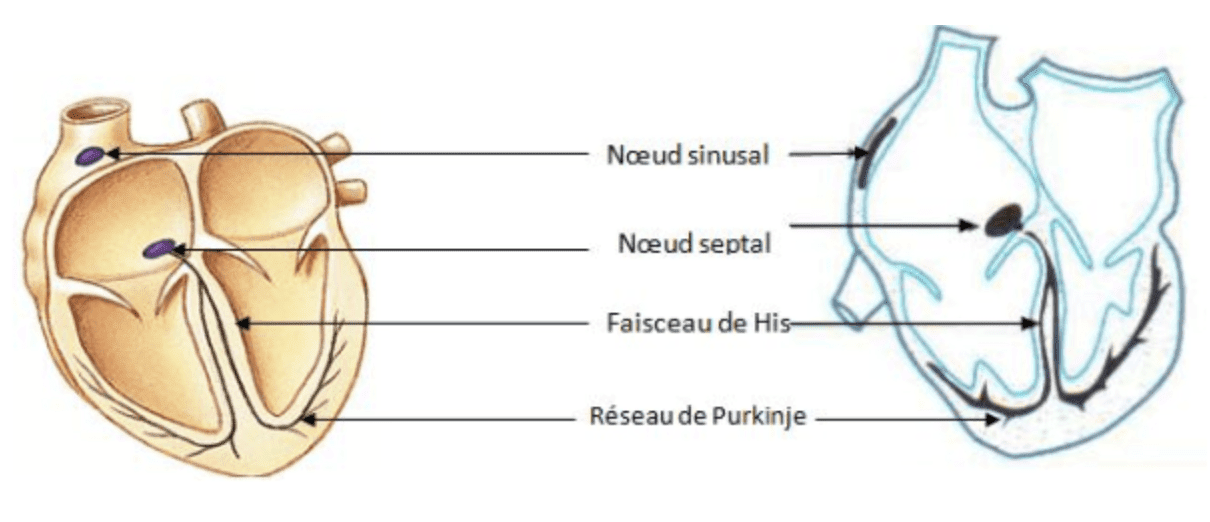

L’étude microscopique de certaines régions du myocarde adulte de mammifères et d’oiseaux, montre des cellules musculaires à sarcoplasme abondant et pauvres en myofibrilles, les myocytes. Ces cellules de types embryonnaires constituent le tissu nodal, regroupé en nœuds et en faisceau. Le tissu nodal comprend :

- le nœud sinusal situé dans la paroi de l’oreillette droite au point d’arrivée des veines caves ;

- le nœud septal situé au niveau de la cloison auriculo-ventriculaire ;

- le faisceau de His qui est un prolongement du nœud septal, longeant la cloison inter ventriculaire et dont les ramifications constituent le réseau de Purkinje.

Sur un cœur isolé, la destruction du tissu nodal entraîne un arrêt des battements. Donc, ce n’est pas le myocarde qui est responsable de l’automatisme cardiaque, mais le tissu nodal.

Les potentiels d’action qui sont à l’origine de la contraction du myocarde prennent naissance de manière spontanée et rythmique dans le nœud sinusal. Ils se propagent d’abord dans le myocarde des oreillettes entraînant la contraction auriculaire, ensuite passent dans le nœud septal puis le faisceau de His et enfin le réseau de Purkinje et provoque la contraction ventriculaire.

Le retard de la contraction ventriculaire par rapport à la contraction auriculaire est dû au temps mis par l’influx nerveux pour atteindre le nœud septal et parcourir le faisceau de His pour provoquer la contraction des ventricules.

Conclusion

Le tissu nodal ou tissu cardionecteur a une double fonction, il est le siège de l’automatisme cardiaque mais aussi il conduit l’excitation dans tout le cœur. Puisque le tissu nodal est un tissu musculaire cette théorie est qualifiée de théorie myogène (ou myogéniste).