Tissu : ensemble de cellules groupées ayant la même forme et jouant le même rôle. L’histologie est le domaine de la science qui étudie les tissus.

Le système nerveux est formé par un ensemble de cellules qui constituent le tissu nerveux.

Structure microscopique de la substance grise de centre nerveux

- Présence de nombreuses cellules étoilées appelées corps cellulaires ou péricaryons. Chaque corps cellulaire renferme des corps de Nissl (réticulum endoplasmique ), des neurofibrilles en plus des organites classiques (noyau, mitochondries, appareil de Golgi, …). Et il émet deux types de prolongements dont une ramification longue à diamètre constant appelée axone ou cylindraxe et des ramifications courtes et vite amincies appelées dendrites.

- Présence de nombreuses cellules gliales qui forment la névroglie.

Structure microscopique de la substance blanche

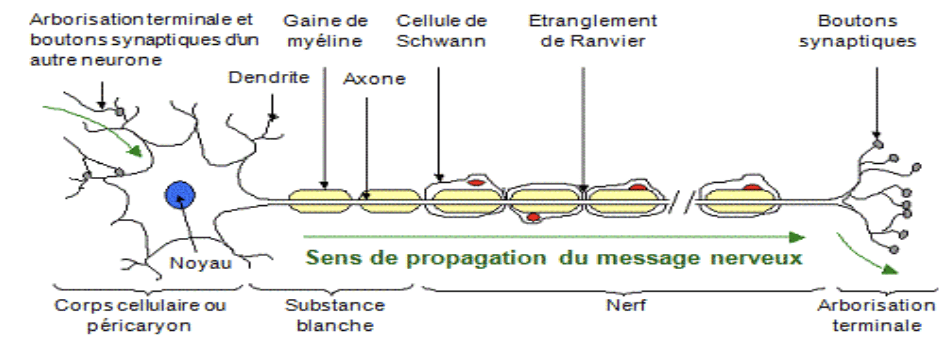

Elle n’est constituée que de nombreuses fibres nerveuses comportant chacune un filament d’axone. Certaines fibres sont nues, tandis que d’autres sont recouvertes de revêtement appelé myéline (substance glucidique d’un blanc nacré).

Les fibres nues sont dites fibres amyélinisées et les fibres recouvertes sont des fibres myélinisées ou myéliniques.

Structure d’un nerf

Un nerf est un ensemble de fibres nerveuses regroupées en faisceaux. Chaque faisceau de fibres est entouré par une enveloppe conjonctive appelée périnèvre. Le nerf tout entier est entouré d’une enveloppe fibreuse appelée épinèvre. Entre les faisceaux se trouve un tissu épithélial contenant des vaisseaux sanguins et des cellules adipeuses de soutien.

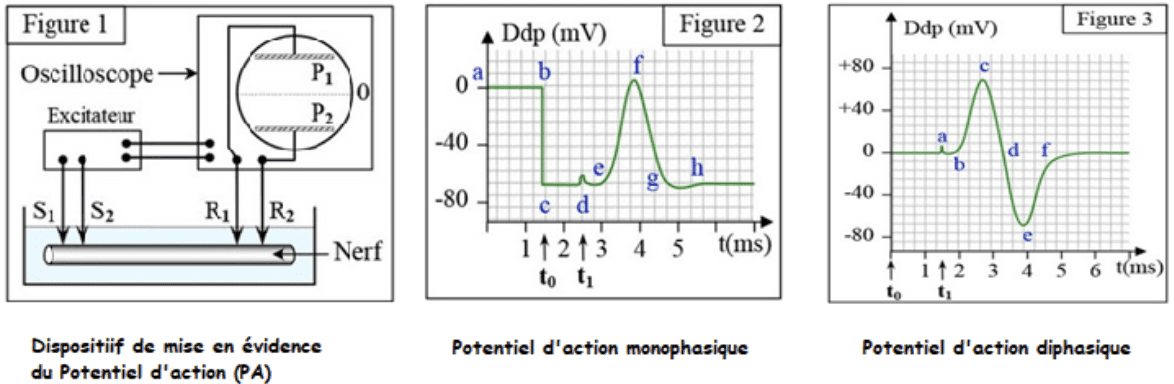

Chaque fibre nerveuse présente par endroit des étranglements successifs d’environ 1 mm : ce sont les étranglements ou nœuds de Ranvier. Ces étranglements délimitent des manchons comprenant :

- Une partie interne qui recouvre l’axone : c’est la gaine de myéline ;

- Une partie externe : la cellule de Schwann avec son noyau.

La gaine de myéline provient de l’enroulement de la cellule de Schwann autour de l’axone.

Structure d’un neurone

Le neurone est l’unité de base du système nerveux, spécialisé dans la production, la propagation et la transmission des messages nerveux. Il comprend un corps cellulaire, (péricaryon ou soma), des prolongements courts et ramifiés appelés dendrites, un axone (cylindraxe) et une arborisation terminale (avec des boutons synaptiques)

Schéma simplifié d’un neurone

Différents types de neurones

Le neurone est caractérisé par une structure relativement constante et une forme très variable. Ainsi, selon sa localisation dans le tissu nerveux, on distingue :

- les neurones multipolaires situés dans la moelle épinière ;

- les neurones bipolaires de la rétine ;

- les neurones pyramidaux du cortex cérébral ;

- les neurones piriformes de Purkinje du cervelet ;

- les neurones unipolaires ou neurones en T qu’on rencontre dans les ganglions rachidiens situés à l’intérieur du canal rachidien.

En résumé : le tissu nerveux est constitué par un ensemble de neurones associés à des cellules gliales (névroglie). Chaque neurone est formé d’un péricaryon avec des dendrites et un axone. Les axones constituent les fibres nerveuses dans les nerfs.