1. La stratégie de spécialisation

Elle consiste pour l’entreprise à limiter son activité à des produits fondés sur une technologie unique. En se concentrant sur un seul domaine d’activité, elle cherche à réaliser un avantage concurrentiel décisif.

Types :

Stratégie de pénétration de marché : augmenter le CA avec des produits conçus par l’entreprise sur le marché.

Stratégie de développement du marché : elle passe par la recherche de nouveaux clients.

Stratégie de développement du produit : développer l’entreprise grâce à la vente de nouveaux produits sur le marché.

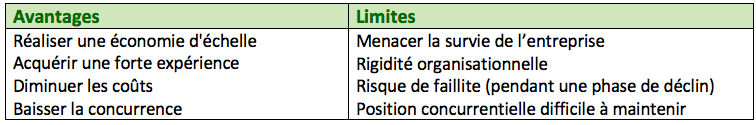

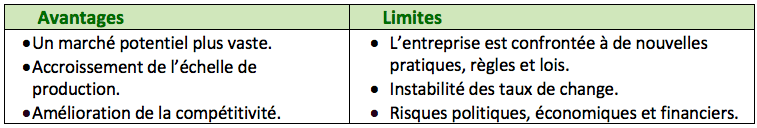

Avantages et limites :

2. La stratégie de diversification

Contrairement à la stratégie de spécialisation, l’entreprise doit investir dans plusieurs domaines d’activités stratégiques.

Types :

Les diversifications de placement : investir dans d'autres métiers aussi attractifs sur le plan des perspectives de profits.

La diversification de redéploiement : il s'agit de remplacer ou redéployer les ressources de l’entreprise dans d’autres activités.

La diversification de survie : l’entreprise dont les ressources financières sont limitées, doit, pour survivre conquérir d'autres marchés.

La diversification de confortement : renforce l’entreprise en adjoignant des activités complémentaires qui ne nécessitent pas des investissements coûteux.

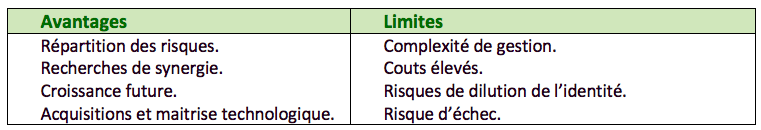

Avantages et limites :