Les animaux, qu’ils soient vertébrés ou invertébrés, se distinguent des végétaux essentiellement par leur mobilité, à la recherche de la nourriture, d’un partenaire sexuel ou d’un abri. Leur déplacement se fait différemment en adaptation à leurs milieux de vie (terrestre, aérien et aquatique).

Adaptation au déplacement en milieu terrestre

Il existe plusieurs modes de déplacement en milieu terrestre : la marche (l’homme), la reptation (serpent, ver de terre), le saut (lapin, kangourou, grenouille), la course (cheval), l’arpentage (chenille).

Déroulement du saut

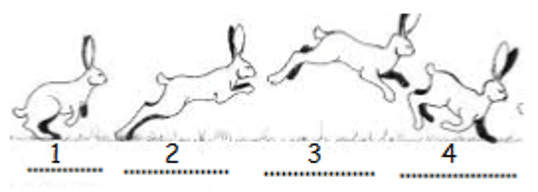

Le saut se déroule en plusieurs étapes.

- L’appui : les 3 segments des membres postérieurs sont repliés en forme de Z. Ensuite, les membres postérieurs prennent appui sur le sol, sur lequel ils exercent une poussée.

- La détente : les membres postérieurs repliés en Z (ou fléchis) se détendent brusquement comme un ressort pour projeter l’animal en l’air.

- La suspension : la brusque extension propulse tout le corps de l’animal en avant dans les airs.

- La réception : l’animal atterrit sur ses membres antérieurs qui amortissent la chute en se repliant avec souplesse.

Notion d’adaptation convergente

Le lapin (mammifère), la grenouille (batracien) et le criquet (insecte) ont des pattes postérieures musclées, repliées en Z au repos et qui présentent des segments (la cuisse, la jambe, le pied) de longueur sensiblement égale. Ainsi ces animaux adaptés au saut et qui appartiennent à des groupes différents utilisent des organes ayant des caractéristiques semblables qui sont favorables au même mode de déplacement qui est le saut. On parle d’adaptation convergente au saut.

Adaptation au déplacement en milieu aérien

Le vol est le seul mode de déplacement en milieu aérien.

Déroulement du vol

Le vol chez le héron (oiseau) se décompose en trois étapes principales :

- Envol (décollage) : ses pattes repliées en z propulsent son corps en avant, les ailes battent vigoureusement l’air et l’oiseau prend son envol.

- Vol proprement dit : il maintient une altitude stable en battant ses ailes avec un rythme régulier, ajustant l’angle de ses ailes pour contrôler sa direction et sa vitesse. Une fois en l’air, l’animal peut effectuer un vol battu (actif avec battements d’ailes), un vol stationnaire (animal immobile mais avec battements d’aile), un vol plané (passif avec ailles tendues) ou un vol piqué (ailes fermées).

- Atterrissage : pour se poser, le pigeon ralentit son battement d’ailes et utilise ses pattes pour amortir l’impact au sol tout en ajustant son corps pour un atterrissage doux.

Adaptation convergente au vol

Le pigeon (oiseau), le chauve-souris (mammifère) et le papillon (insecte) ont tous des ailes pour voler, bien qu’ils appartiennent à des groupes différents. Ces animaux ont évolué de manière à avoir des structures adaptées au vol, comme des ailes, des muscles puissants et un corps léger aérodynamique. Bien que les ailes soient structurées différemment chez chaque groupe, elles remplissent toutes la même fonction : permettre le vol.

Adaptation au déplacement en milieu aquatique

La nage est le principal mode de déplacement en milieu aquatique.

Le déroulement de la nage

La nage chez le poisson repose sur l’alternance de mouvements ondulants de son corps. Le poisson commence par contracter les muscles de ses flancs, créant une ondulation qui se propage de la tête à la queue. Ces mouvements génèrent une poussée latérale qui propulse le poisson en avant. Les nageoires paires, comme les pectorales, servent à stabiliser et à diriger le poisson. La nageoire caudale (queue) joue un rôle principal dans la propulsion, en agissant comme un moteur pour la vitesse. Enfin, les poissons ajustent la position de leur corps et de leurs nageoires pour manœuvrer et contrôler leur direction.

Adaptation convergente à la nage

Elle se manifeste par des caractéristiques similaires chez des animaux de différentes espèces. Par exemple, les dauphins (mammifères), les poissons et les pingouins (oiseaux) ont développé des corps fuselés et des nageoires ou des queues adaptées à la propulsion. Ces adaptations facilitent la réduction de la résistance dans l’eau.