Notion de comportement volontaire

Activité spontanée qui se manifeste de façon imprévisible. Elle ne représente pas une réponse à une excitation quelconque. Ex. : prendre un objet sur la table.

C’est une activité spontanée et un acte volontaire, car l’individu est libre de tout mouvement. Il peut saisir l’objet ou ne pas le faire. Il peut même amorcer (commencer) le mouvement puis l’interrompre. Rien ne permet de prévoir la réaction.

Le rôle du cerveau dans la réalisation d’un comportement volontaire

La localisation des centres nerveux intervenant dans la motricité volontaire peut se faire par l’observation clinique (sur des malades) ou par expérience d’ablation (couper puis enlever).

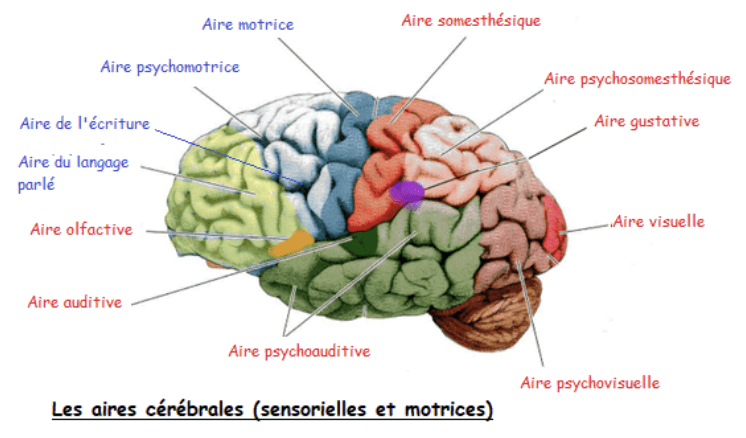

Le cortex cérébral est divisé fonctionnellement en différentes aires : les aires motrices et les aires sensitives. Le cortex cérébral, par ses aires motrices, est le centre nerveux qui contrôle les actes volontaires.

Aires motrices et aires sensitives

Les aires sensorielles et motrices primaires ont pour rôle de traiter les informations sensitives et motrices brutes, elles n’ont aucune fonction d’intégration. Les aires sensitives sont des aires réceptrices, elles présentent donc essentiellement des liaisons afférentes (l’information arrive au cerveau). Les aires motrices sont des aires effectrices, elles présentent donc essentiellement des liaisons efférentes (l’information part du cerveau).

Les aires associatives appelées aussi aires secondaires jouent un rôle dans l'intégration des informations. Elles interprètent les informations des aires primaires avec lesquelles elles communiquent forcément. Presque chaque aire motrice ou sensitive a une aire primaire et associative.

Les Aires motrices

Situées en avant du sillon de Rolando dans le lobe frontal.

- Les aires de projection motrices : ces aires envoient des influx nerveux moteurs vers les différentes parties du corps d’où leur nom de motricité.

Les voies motrices se croisent, ce qui explique l’existence de réponses du côté opposé à la zone excitée. Il existe deux grandes voies : voies directes ou pyramidales à circuit monosynaptique (qui sont à l’origine de mouvement fins et précis et voies indirectes ou extrapyramidales à circuit polysynaptique (qui sont à l’origine de mouvement d’ensemble). - Les aires psychomotrices (aires prémotrices) : à côté des aires de projection motrices, existent les aires psychomotrices. La destruction de ces dernières n’entraîne pas la paralysie mais un défaut de coordination des mouvements.

L'aire de Broca est en charge de la production et l'articulation des mots, tandis que l'aire de Wernicke (située dans le lobe temporal gauche) intervient dans la perception des mots et des symboles du langage ou dans le traitement des paroles entendues.

L'aire motrice primaire est principalement chargée de contrôler la force et la durée des contractions musculaires. Elle est chargée d'envoyer les commandes aux muscles pour l'exécution des mouvements. Les aires prémotrices sont notamment impliquées dans l'intégration d'information cognitive et sensorielle.

Les aires motrices de l’hémisphère cérébral droit commandent la motricité du côté gauche du corps et celles de l’hémisphère cérébral gauche commandent le côté droit du corps. Donc la destruction des aires motrices droites entraîne une hémiplégie gauche.

Les Aires sensitives

- Aire de projection de la sensibilité générale (ou somesthésique) : située en aire du sillon de Rolando, elle correspond au point d’arrivée des messages nerveux provenant des différentes parties du corps. La destruction de cette aire entraîne la suppression de la sensibilité du sujet. La destruction d’un côté du cerveau supprime la sensibilité du côté opposé du corps.

- Aire psychosensorielle (ou psychosomesthésique) : sa destruction n’élimine pas la sensibilité mais l’individu sera incapable de qualifier les objets qu’il touche. Il ne pourra plus déterminer la taille, la forme ou le volume des objets.

- Aire auditive : sa destruction bilatérale entraîne la surdité.

- Aire psycho-auditive : sa destruction fait que l’individu entend les voix, les sons mais il est incapable de les comprendre.

- Aire gustative : sa destruction entraîne la perte de goût des aliments (agueusie).

- Aire visuelle : la destruction entraine la cécité (aveugle).

- Aire psycho-visuelle : sa destruction n’entraîne pas la cécité mais l’individu ne pourra plus identifier les objets qu’il voit.

- Aire olfactive : sa lésion entraîne l’anosmie (perte totale de l’odorat).

- Aire psycho-olfactive : sa destruction n’entraîne pas la perte de l’odorat, mais une incapacité à distinguer les odeurs.

Les localisations cérébrales

Pour localiser ces aires, on procède à une électroencéphalographie ou à d’autres techniques d’investigation plus modernes.

L’électroencéphalographie

L'électro-encéphalographie (EEG) est une méthode d'exploration cérébrale qui mesure l'activité électrique du cerveau par des électrodes placées sur le cuir chevelu souvent représentée sous la forme d'un tracé appelé électro-encéphalogramme.

On appelle électroencéphalogramme l’ensemble de plusieurs tracés recueillis en même temps. Ces tracés présentent des oscillations plus ou moins régulières, appelées ondes cérébrales : ondes α (de faible fréquence, forte amplitude, détectées à l’état de repos cérébral) et ondes β (de forte fréquence, faible amplitude, état d’activité cérébrale comme la lecture).

Techniques d’investigation par imagerie médicale

- L’angiographie : examen radiologique qui visualise les artères et les veines du cerveau. L’injection de substances opaques dans la circulation et la prise de clichés radiologiques, permettent d’avoir une image de la vascularisation cérébrale, ce qui permet de déceler là aussi, d’éventuelles anomalies.

- La scintigraphie : est une méthode d'imagerie médicale de médecine nucléaire qui produit une image fonctionnelle par l'administration d'un médicament radiopharmaceutique (MRP) dont on détecte les rayonnements qu'il émet une fois qu'il a été capté par l'organe ou la cible à examiner. On utilise un détecteur spécial scintiscanner qui étudie la répartition topographique de la radioactivité.

- La tomodensitométrie (TDM), dite aussi scanographie ou scanner : est une technique d'imagerie médicale qui consiste à mesurer l'absorption des rayons X par les tissus puis, par traitement informatique, à numériser et enfin reconstruire des images 2D ou 3D des structures anatomiques des différents tissus de l’encéphale.

- L’IRM (imagerie par résonance magnétique) : l'IRM permet d'obtenir des vues en deux ou en trois dimensions de l'intérieur du corps et donc du cerveau. En imagerie médicale, l'IRM est principalement dédiée à l'imagerie du système nerveux central.

Ces différentes techniques ont permis de faire la cartographie fonctionnelle du cerveau. Chaque hémisphère cérébral comprend des aires motrices (de projection motrice et des aires psychomotrice) et des aires sensitives (de projection sensorielle et aires psychosensorielles) localisées au niveau des différents lobes du cortex cérébral (frontal, pariétal, temporal, occipital et insulaire).