Réflexe : un comportement involontaire en réaction à une stimulation. On a des réflexes innés ou simples et des réflexes acquis par conditionnement.

Les réflexes innés ou absolus

Les différents éléments intervenant dans la réalisation d’un réflexe absolu

- Un récepteur sensoriel : il reçoit l’excitation et donne naissance à un influx nerveux sensitif.

- Un conducteur sensoriel ou centripète : il est formé d’une fibre sensitive qui conduit l’influx nerveux sensitif du récepteur vers le centre nerveux.

- Un centre nerveux ou centre du réflexe : qui reçoit l’influx nerveux sensitif, l’intègre et élabore une réponse sous forme d’influx nerveux moteur. Le centre nerveux des comportements involontaires ou réflexes est soit la moelle épinière, soit le bulbe rachidien ou le cervelet.

- Un conducteur moteur centrifuge : il est formé par une fibre motrice qui conduit l’influx nerveux moteur du centre vers les organes effecteurs.

- Un effecteur qui effectue la réaction. L’effecteur peut être un muscle (cas des réflexes de flexion) ou une glande (cas des réflexes de sécrétion).

Arc réflexe : trajet des influx nerveux depuis le récepteur jusqu’à l’effecteur au cours d’acte réflexe.

Dans le cas d’un circuit intra médullaire :

- Si le neurone sensitif fait directement synapse avec le motoneurone, l’arc réflexe est dit monosynaptique. C’est le cas des réflexes myotatiques (réflexe d’étirement) ex : le réflexe rotulien

- Si l’arc réflexe comporte des neurones d’association ou interneurones (dans la corne antérieure de la substance grise de la moelle épinière), l’arc réflexe est dit polysynaptique. C’est le cas des réflexes extéroceptifs et intéroceptifs.

Classification des réflexes innés

Les réflexes peuvent être classés selon divers critères.

Selon le centre nerveux

- Les réflexes médullaires dont le centre nerveux est la moelle épinière.

- Les réflexes encéphaliques : cérébelleux (équilibration), hypothalamique (frissonnement), bulbaire (salivation).

Selon la position du récepteur sensoriel

On distingue :

- Les réflexes extéroceptifs : les récepteurs sensoriels se trouvent à la périphérie de l’organisme dans un organe de sens (peau, oreille, nez, œil, langue). Ils sont

polysynaptiques. - Les réflexes intéroceptifs : dont les récepteurs sensoriels se trouvent à l’intérieur de l’organisme. Ils sont :

- soit à la surface des viscères (organes internes) : ce sont les réflexes viscéroceptifs. Ils sont polysynaptiques.

- soit à l’intérieur même de l’effecteur : ce sont les réflexes proprioceptifs. Ils sont monosynaptiques. Ex. : le réflexe myotatique.

Caractéristiques des réflexes innés

Héréditairement fixes, obtenus dès la naissance, absolus, immuables, spécifiques (le même stimulus provoque toujours la même réaction chez les individus appartenant à la même espèce) et stéréotypés (réactions identiques pour les mêmes conditions stimulations chez un individu). Tous les réflexes sont adaptés à un but :

- lorsqu’on retire la main après contact avec un corps brûlant, c’est pour l’éloigner de la chaleur, donc du danger : c’est un réflexe de fuite ou de protection. C’est aussi le cas de la fermeture des paupières des yeux lorsqu’on approche un doigt ou un objet de l’œil.

- lorsqu’on entend un bruit insolite (cri fort), on tourne la tête vers la direction du bruit. Le but est d’identifier la nature du bruit ou son origine : c’est un réflexe d’investigation.

Les réflexes acquis ou conditionnels

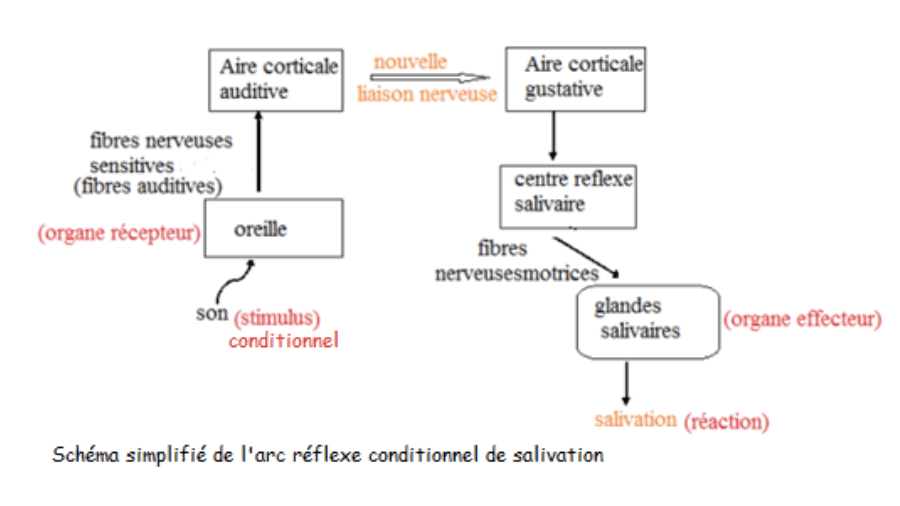

Réflexe conditionnel : réaction déclenchée par un stimulus qui n'a pas habituellement d'action sur la fonction considérée (Ex. : la salivation). Il se met en place à la suite d'un apprentissage.

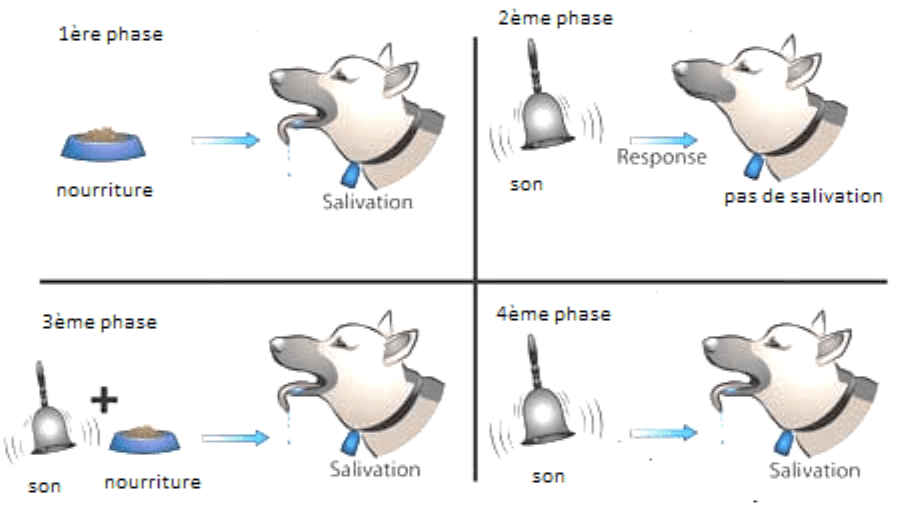

Travaux de Ivan Pavlov : Pavlov a développé la théorie selon laquelle les réactions acquises par apprentissage et habitude deviennent des réflexes lorsque le cerveau fait les liens entre le stimulus et l'action qui suit. Il montra que si l’on accoutumait un chien à accompagner sa nourriture (excitant absolu) d’un stimulus sonore (excitant neutre au réflexe salivaire absolu), ce dernier pouvait à la longue déclencher la salivation sans être accompagner de la nourriture. Le son devient alors un excitant conditionnel.

Au cours de l’apprentissage, s’établit progressivement à la suite de plusieurs répétitions, au niveau du cortex cérébral, une nouvelle liaison nerveuse entre l’aire corticale auditive et l’aire corticale gustative.

Concernant l’apparition des réflexes conditionnels :

- Il faut l’intégrité du cerveau. En effet, la destruction des aires cérébrales (aires sensorielles gustative et auditive) après installation du conditionnement fait disparaître le réflexe conditionnel salivaire.

- Cela nécessite l’état d’éveil de l’animal. Ainsi Le réflexe conditionnel n’apparait pas chez l’animal somnolent.

- L’excitant conditionnel précis doit être bien déterminé. En effet, durant le conditionnement, l’introduction d’un stimulus autre que le son (l’odeur, la vue, la lumière…) ne produit pas la salivation conditionnelle.

- L’application de l’excitant conditionnel doit toujours précéder celle de l’excitant absolu et, l’animal doit être dans son état de besoin (soif, faim).

- La suppression prolongée du stimulus absolu efface progressivement le réflexe acquis : un réflexe conditionnel doit donc être entretenu.

Deux types de conditionnement

- répondant (type de Pavlov) ;

- opérant (type de Skinner).

Dans le conditionnement du type pavlovien, l’animal subit le milieu. Il répond à des

stimulations provenant de l’environnement alors que dans le type skinnérien, l’animal agit sur son milieu : il opère sur son milieu, il « opère » une modification de celui-ci (opérant).

Caractéristiques des réflexes conditionnels : acquis (obtenus par apprentissage), individuels et temporaires (disparition sans entretien).

Importance des réflexes conditionnels : ils nous permettent d’acquérir des automatismes et de développer des capacités adaptatives (Ex. : la discipline, lire, écrire, chanter, danser). Ils permettent également le dressage des animaux (Ex. : les chiens, les chevaux, les animaux de cirque).