Après l’accouchement, l’enfant devenu autonome est nourri au lait maternel, ce qui nécessite une lactation efficace et bien entretenue.

Siège de la lactation

La sécrétion lactée a son siège dans les cellules mammaires organisées en alvéoles et richement vascularisées. C’est au cours de la gestation que la glande mammaire atteint son développement maximum.

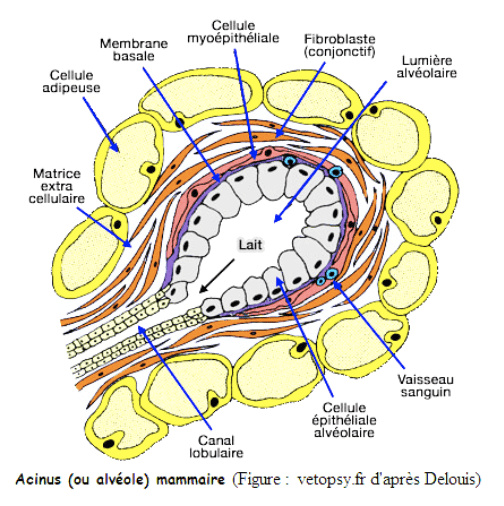

Les glandes mammaires des mammifères (femme, chienne, chatte…), lorsqu'elles ne sont pas jointives sur le plan médian (vache…), forment une masse arrondie appelé corps de la mamelle formé de trois éléments : la zone tégumentaire ou cutanée (comportant en son centre, une tétine ou mamelon communiquant avec les canaux galactophores) ; le tissu conjonctif, adipeux, richement vascularisé ; et le tissu glandulaire exocrine tubulo-alvéolaire. Les acini mammaires sont formés d'une unique couche de cellules épithéliales (synthétisant le lait) qui s'organisent en alvéoles. Chaque alvéole (ou acinus) est un sac dont la paroi est constituée d’une couche de cellules sécrétrices, entourées de cellules contractiles et d’un réseau de vaisseaux sanguins.

La montée laiteuse

Jusqu’à la naissance, le taux de progestérone sanguine bloque la sécrétion de la prolactine hypophysaire et par conséquent la production lactée. A la naissance, la chute du taux de progestérone et le pic d’œstrogène déclenchent une sécrétion de prolactine qui provoque la sécrétion de lait qui s’accumule dans la lumière des acini : c’est la lactogenèse.

La production de lait se met alors en route sous l'impulsion de deux hormones : la prolactine et l'ocytocine. Au cours de la montée de lait, qui survient le plus souvent 3 à 5 jours après l'accouchement, le colostrum (riche en protéines et en éléments de défense) cède la place d'abord à un lait de transition puis, environ deux semaines plus tard, au lait mature.

La sécrétion du lait par les cellules sécrétrices, à partir des constituants puisés du sang, et son excrétion dans la lumière des acini sont des phénomènes continus. Par contre, l’éjection du lait ne se produit que lors des tétées grâce à la contraction des cellules contractiles.

La montée de lait se fait au bout de trois ou quatre jours après la naissance mais peut-être plus longue lors d’une césarienne ou d’un accouchement prématuré. Les signes de la montée de lait sont :

- chaleur ;

- tension dans les seins ;

- augmentation du volume des seins ;

- augmentation de la température corporelle (38°C, 38,5°C).

L’entretien de la lactation

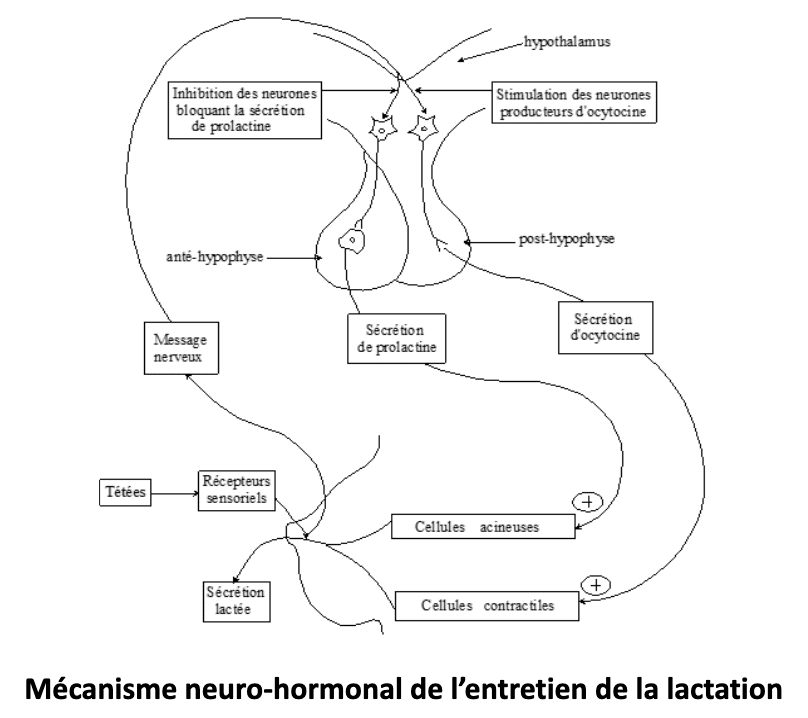

Les tétées entretiennent la lactation par un réflexe neuro-hormonal. La succion stimule mécaniquement les récepteurs sensoriels des mamelons qui produisent un influx nerveux sensitif conduit au niveau de l’hypothalamus (c’est la voie ascendante ou nerveuse du réflexe). Cet influx inhibe d’une part les neurones hypothalamiques qui freinent la production de la prolactine par l’anté-hypophyse et d’autre part excite les neurones producteurs de l’ocytocine au niveau de la post-hypophyse. En conséquence, l’anté-hypophyse sécrète davantage de prolactine et la post-hypophyse libère de l’ocytocine. Ces deux hormones cheminent par voie sanguine et arrivent au niveau des mamelons (c’est la voie descendante ou hormonale du réflexe) : la prolactine agit sur les cellules sécrétrices des acini et entretient la sécrétion du lait tandis que l’ocytocine agit sur les cellules contractiles et provoque l’éjection du lait.

Remarque : la sécrétion d’ocytocine est sensible à bien d’autres influences : la vue de l’enfant et ses cris peuvent stimuler la décharge de lait, l’angoisse au contraire peut la bloquer.

Le lait n’a pas la même composition du début à la fin de la tétée et change de couleur. Il est impératif de bien vider un sein après une tétée avant de proposer la suivante. Les principaux facteurs qui influent sur les quantités de lait produit sont : la fréquence et l’efficacité des tétées. Grâce à la succion de l’enfant, le lait est renouvelé. La lactation est influencée par la fatigue, le stress, les émotions.