L’immunité constitue l’ensemble des facteurs et des processus qui protègent l’organisme contre les micro-organismes et les substances antigéniques étrangères ou anormales, et qui prennent place notamment au niveau du système immunitaire.

L’intégrité

Les barrières naturelles (peau, muqueuses) peuvent être franchies soit accidentellement, soit naturellement au niveau des voies respiratoires et digestives, auxquels cas l’intégrité de l’organisme est manquée. L’intégrité est donc la propriété de conserver intactes les différentes parties de l’organisme que ce soit sur le plan organisationnel ou fonctionnel.

Les facteurs d’agression

L’organisme humain subit en permanence de multiples agressions qui tendent à perturber sa construction et son fonctionnement.

- Les blessures et brûlures : perte plus ou moins importante de sang qui perturbe la stabilité du milieu intérieur et constituant également une porte d’entrée pour les microbes.

- Les agents pathogènes : ce sont les microbes causes de maladie infectieuse. Parmi les agents pathogènes on distingue :

- Les bactéries : leur action pathogène s’effectue d’une part par leur pouvoir de multiplication et d’autre part par la sécrétion de poisons puissants : les toxines. De nombreuses maladies sont dues aux bactéries (diphtéries, tétanos, tuberculose, lèpre, méningites, choléra…).

- Les virus : parasites endocellulaires obligatoires, ils sont responsables d’infections telles que la grippe hépatique, la poliomyélite, la rage, la rougeole, le SIDA.

- Les champignons microscopiques dont certains s’attaquent aux muqueuses de la bouche, du vagin ou des voies respiratoires et digestives.

- Les protozoaires : plasmodium du paludisme, l’amibe (dysenterie…).

Les moyens de défenses de l’organisme

L’organisme trouve dans l’intérieur des moyens de défenses adaptés à chaque type d’agresseur.

- La coagulation du sang par les plaquettes sanguines qui permettent de colmater les lésions des vaisseaux et l’arrêt des hémorragies puis la cicatrisation est assurée par régénération des tissus qui forment la peau.

- Les barrières naturelles : les animaux et l’Homme possèdent des barrières anatomiques et des substances naturelles qui empêchent les infections par les micro-organismes.

- Les barrières physiques ou anatomiques : la peau et les muqueuses.

- Les barrières chimiques et biochimiques : des enzymes protéolytiques présentes dans les sucs digestifs et ayant le pouvoir de détruire certains microbes ; la sueur qui a un pH acide arrête le développement de certaines bactéries ; les larmes et le mucus nasal contiennent des substances bactéricides.

- Les barrières écologiques : bactéries non pathogènes qui vivent dans le tube digestif et empêchent le développement d’autre microbes pathogènes.

Notion d’immunité

L'immunité est le pouvoir que possède l’organisme à résister contre les agents infectieux grâce à des réactions inhibitrices. Cette immunité est naturelle ou acquise.

- Immunité naturelle : l’organisme réagit contre une agression par ses moyens de défense qui lui confère un état de résistance appelé immunité naturelle qui est caractéristique de l’espèce. Elle est donc innée et génétique. Elle se produit sans exposition préalable à la substance, l’organisme et le tissu étranger. Elle est non spécifique de l’antigène.

- Immunité acquise : on appelle immunité acquise l’état de résistance de l’organisme qui est dirigé contre un antigène déterminé, qu’il soit virulent ou atténué et qui est consécutif au contact de ce dernier : c’est une immunité spécifique.

L’immunité spécifique acquise se développe lentement et elle est durable. Sa durée varie avec l’identité de l’antigène agresseur. Par exemple sa durée est très longue avec le germe de la coqueluche, mais elle est très brève avec les staphylocoques.

L’immunité acquise fait intervenir des réactions immunitaires spécifiques.

La reconnaissance du « soi » et du « non soi »

Notion de « soi »

Le soi est l’ensemble des organes, tissus, cellules et molécule issus de la programmation génétique de la cellule œuf : en effet toutes les cellules d’un même organisme sauf les cellules sans noyaux (les hématies) sont marquées au niveau de leurs membranes par un ensemble de protéines qui leurs sont spécifiques et qui constituent les marqueurs de l’identité biologique de l’individu ou marqueurs du soi.

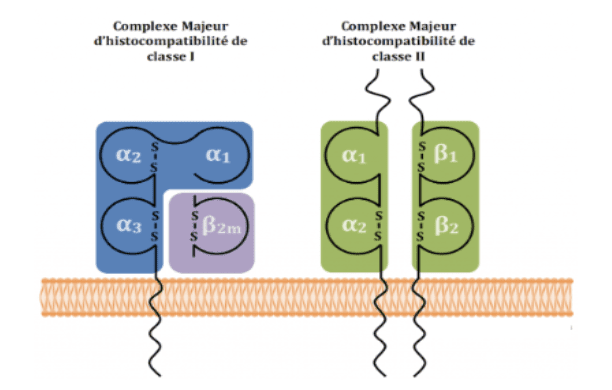

Ces marqueurs constituent le CMH (complexe majeur d’histocompatibilité), appelé système HLA (human leukocyte antigene) chez l’Homme.

Le CMH est composé d’un ensemble de gènes codant pour des glycoprotéines transmembranaires regroupées en deux classes :

- Les molécules HLA de classe I qui sont portées par toutes les cellules de l’organisme possédant un noyau. Ces molécules déterminent la tolérance ou le rejet par le système immunitaire de tissus transplantées à l’organisme : ce sont des antigènes de transplantation.

- Les molécules HLA de classe II sont localisées à la surface de certaines cellules immunitaires comme les lymphocytes et les macrophages.

Remarque : les hématies, anucléées, ne portent pas de marqueurs HLA, mais elles portent d’autres protéines membranaires qui déterminent les groupes sanguins : ce sont les agglutinogènes des hématies. Ce sont des glycoprotéines dont la partie terminale diffère d’un individu à un autre. Elles constituent les marqueurs spécifiques du groupe sanguin. Seuls les agglutinogènes portant les marqueurs A et B déclenchent une réaction d’agglutination. Ainsi on leur donne le nom d’antigène A et d’antigène B.

Notion de « non soi »

Le non soi est l’ensemble des molécules étrangères à l’organisme et qui, lorsqu’elles y sont présentes, déclenchent des réactions immunitaires qui les neutralisent ou les détruisent. Il s’agit :

- des agents infectieux : virus, bactéries, protozoaires, champignons, etc. ;

- des greffes de tissus ou d’organes (cas d’allogreffes c'est-à-dire des greffes entre des individus de même espèce ;

- des molécules du soi modifié : les cellules infectées, les cellules mortes ou altérées, les cellules vieilles, les cellules anormales sont reconnues comme non soi et constituent la cible du système immunitaire.

Les molécules du non soi constituent ce qu’on appelle les antigènes qui comportent des motifs appelés épitopes ou déterminants antigéniques qui peuvent être reconnus par les anticorps et les lymphocytes spécifiques. On distingue les antigènes particulaires (microbes), les antigènes solubles (toxines) et les allergènes.

Système immunitaire

Véritable support physiologique de l’immunité, il renferme des :

- Organes : organes lymphoïdes primaires (os, thymus) et organes lymphoïdes secondaires (rate, amygdales, ganglions lymphatiques) qui sont les lieux d’origine et/ou de maturation des cellules immunitaires ;

- Cellules : leucocytes (granulocytes, macrophages, lymphocytes B, lymphocytes T4 et lymphocytes T8) ;

- Molécules : anticorps, lymphokines ou interleukines et autres protéines.