Chez l'homme

Activité des testicules

Les testicules sont des glandes mixtes ayant une dualité fonctionnelle : une fonction exocrine (production des spermatozoïdes par les tubes séminifères) et une fonction endocrine (élaboration de testostérone par les cellules de Leydig).

En effet, les cellules interstitielles de Leydig sécrètent la testostérone (hormone de nature stéroïde) qui est responsable de la mise en place, du développement et du maintien des caractères sexuels secondaires masculins.

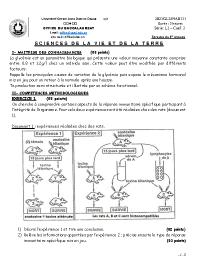

Contrôle de l’activité des testicules par le complexe hypothalamo-hypophysaire (CHH)

L’hypophyse sécrète des hormones stimulant le fonctionnement testiculaire. Ces hormones hypophysaires appelées des gonadostimulines ou gonadotrophines sont :

- la L.H (Luteinizing hormone ou hormone Lutéinisante) agit sur les cellules de Leydig pour activer la sécrétion de testostérone ;

- la F.S.H (folliculostimuline hormone) agit sur les cellules de Sertoli et stimule la spermatogenèse et la croissance des tubes séminifères mais n’intervient pas dans la synthèse de la testostérone. Cependant la testostérone agit sur les tubes séminifères, en se liant à l’ABP (androgen binding protein), protéine sécrétée par les cellules de Sertoli, afin de favoriser la spermatogenèse.

La sécrétion des hormones hypophysaires est sous le contrôle d’une hormone sécrétée par l’hypothalamus de manière pulsatile : la GnRH (gonadotrophines releasing hormone ou hormone de libération des gonadotrophines)

Rétrocontrôle du CHH par les testicules

La testostérone exerce un feed-back négatif ou rétrocontrôle négatif sur le CHH. Son augmentation dans le sang freine la production de GnRH et par conséquent, induit l’arrêt de la sécrétion de gonadostimulines (L.H). En réalité la testostérone n’a pas d’effet sur la sécrétion de F.S.H. Cependant, les cellules de Sertoli libèrent l’inhibine (hormone) pour exercer un rétrocontrôle négatif sur le CHH et baisser la sécrétion de FSH.

Chez la femme

Activité des ovaires

Les ovaires sont des glandes mixtes ayant une dualité fonctionnelle. Ils possèdent une fonction exocrine (production d’ovule) et une fonction endocrine (sécrétion d’hormones sexuelles). Les ovaires sécrètent deux hormones : les œstrogènes (principalement l’œstradiol) et la progestérone. Ces hormones sont responsables de l’apparition et du maintien des caractères sexuels secondaires de la femme (développement des seins, apparition des poils, affinement de la taille…).

Origine et rôles des hormones ovariennes :

- Les œstrogènes sont produits par les cellules de la granulosa et de la thèque interne des follicules durant la phase pré-ovulatoire et par le corps jaune durant la phase post-ovulatoire.

L’œstradiol stimule la prolifération de la muqueuse utérine (endomètre), la sécrétion de la glaire cervicale par le col de l’utérus et les contractions du muscle utérin (myomètre). Il abaisse la température corporelle durant la première phase du cycle et stimule aussi les canaux galactophores. L’œstradiol est appelé hormone de la féminité.

Chez les animaux, l’œstrogène est responsable de l’apparition de l’œstrus. - La progestérone est produite par les cellules lutéiniques du corps jaune. Elle accentue les modifications utérines dues à l’œstradiol : formation de la dentelle utérine. Elle inhibe les contractions du muscle utérin (silence utérin) et prépare ainsi l’utérus la nidation (fixation de l’embryon) : elle prépare la gestation (grossesse). Elle stimule la sécrétion d’une glaire peu abondante et épaisse (imperméable aux spermatozoïdes).

La progestérone est également responsable de la légère hyperthermie (température élevée) durant la phase lutéale (lutéinique).

L’œstradiol et la progestérone sont sécrétés et libérés dans le sang à des taux variables ou cours du cycle ovarien. Leur sécrétion est cyclique.

Contrôle de l’activité des ovaires par le complexe hypothalamo-hypophysaire (CHH)

L’hypophyse antérieure contrôle le cycle ovarien par l’intermédiaire de gonadostimulines.

- La FSH est responsable, d’une part, de la croissance et de la maturation des follicules à chaque cycle et d’autre part, elle active la sécrétion d’œstradiol.

- La LH, dont le pic déclenche l’ovulation, est aussi responsable de la transformation du follicule rompu en corps jaune.

L’hypothalamus agit sur l’hypophyse par l’intermédiaire d’une neurohormone, la GnRH, pour activer la libération de F.S.H et de L.H.

Rétrocontrôle du complexe hypothalamo-hypophysaire (CHH) par les ovaires

Le CHH reçoit des informations par voie sanguine de la part de l’ovaire et y répond. L’ovaire contrôle en retour le CHH de deux façons :

- 1er rétrocontrôle négatif : pendant la phase folliculaire, l’œstradiol à faible dose sanguine inhibe la sécrétion de FSH et de LH. Ce qui explique le faible de taux de gonadotrophines.

- Rétrocontrôle positif : lorsque le taux d’œstradiol dépasse la valeur liminaire, ce qui arrive au moment de la maturation du follicule, l’hypophyse échappe au contrôle de l’ovaire et sécrète beaucoup de FSH et de LH (pic de LH).

- 2e Rétrocontrôle négatif : pendant la phase lutéinique, le taux d’œstradiol est infraliminaire et la sécrétion de progestérone inhibe à nouveau l’hypophyse. Ce qui explique le taux faible de FSH et LH durant cette phase.

Le cycle utérin

L’endomètre, formé de tissu conjonctif, recouvert d’un épithélium, présente des modifications importantes au cours du cycle ovarien.

Durant la phase folliculaire, l’endomètre de la muqueuse utérine s’épaissit progressivement (la phase de prolifération). Mais de l’ovulation jusqu’au milieu de la phase lutéinique l’endomètre atteint son épaisseur maximum (5 mm), les glandes deviennent tortueuses et les vaisseaux sanguins se développent. Ainsi, l’endomètre a un aspect déchiqueté : on parle de dentelle utérine.

Si, après l’ovulation, il n’y a pas de fécondation, il se produit à la fin de la phase lutéinique, un décapage des 4/5 de l’endomètre, entraînant une rupture des vaisseaux sanguins. L’élimination des débris accompagné de sang constitue les règles ou menstruations (écoulements de sang qui durent généralement 4 à 5 jours).

NB : s’il y a fécondation, le jeune embryon se fixe sur l’endomètre qui présente un aspect favorable à son accueil.

Le cycle de la température corporelle.

La température corporelle subit des variations durant le cycle sexuel de la femme.

En effet, la température corporelle est inférieure à 37°C durant la phase folliculaire et est au-dessus de 37°C durant la phase lutéinique.

Le cycle de la glaire cervicale

Pendant les phases folliculaire et lutéale (et même pendant la grossesse), la glaire cervicale a une structure compacte ou dense (avec des mailles serrées) qui s’oppose au passage des spermatozoïdes. Par contre, au 14e jour (ovulation), la glaire est abondante et filante (avec des mailles larges), ce qui est favorable au passage des spermatozoïdes.