L’hérédité humaine est la transmission des caractères chez l’espèce humaine. Cette étude bien que possible présente quand même un certain nombre de difficultés liées à la durée moyenne de la vie chez l’homme, au nombre de chromosomes.

Méthodes d’étude

L’étude est basée sur l’analyse et l’interprétation de l’arbre généalogique ou pédigrée (de famille affectée par une maladie).

Principe d’établissement de l’arbre généalogique

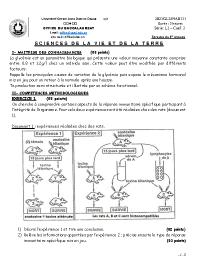

Pour établir l’arbre généalogique on utilise un certain nombre de symboles conventionnels.

Analyse et interprétation d’un pedigree

Elles nous amènent à répondre aux questions suivantes :

- l’allèle responsable de cette maladie est-il dominant ou récessif ?

- l’allèle responsable de cette maladie est-il porté par un chromosome sexuel ou un autosome ?

- quels sont les risques de transmission de l’allèle malade aux descendants ?

Hérédité à transmission récessive

Lorsque tout malade a ses deux parents sains et /ou tous ses enfants sains (saut de génération), l’allèle malade est alors récessif. Lorsque l’allèle malade est récessif, il est noté m et il peut être porté par les gonosomes (X, Y) ou par les autosomes.

Hypothèse 1 (allèle malade porté par le gonosome Y) : dans ce cas, tout homme malade aurait un père malade et tous ses garçons malades.

Si l’hypothèse 1 est vérifiée, l’allèle malade est récessif et porté par le chromosome sexuel Y ; et on note comme génotypes possibles : homme malade (XYm); homme sain : (XYN) ; jamais de femme malade (XX).

Hypothèse 2 (l’allèle malade est porté par le gonosome X) : dans ce cas, toute femme malade aurait son père malade et tous ses fils malades. Lorsque le pédigrée ne porte pas de femme malade alors tout malade est un homme.

Si l’hypothèse 2 est vérifiée, l’allèle malade est alors récessif et porté par le chromosome sexuel X. On note : Homme malade (XmY) ; homme sain (XNY) ; femme malade (Xm Xm) et femme saine (XN XN ou XN Xm).

Lorsqu’aucune des deux hypothèses (H1 et H2) n’est validée, alors l’allèle malade est dominant et porté par les autosomes. Et on note comme génotypes possibles : le malade (mm) et le sain (NN ou Nm).

Hérédité à transmission dominante

Lorsque tout malade a au moins un parent malade et ou au moins un enfant malade (pas de saut de génération), l’allèle malade est alors dominant. Dans ce cas il est noté M et il peut être porté par les gonosomes (X, Y) ou par les autosomes.

Hypothèse 1 (allèle malade porté par le gonosome Y) : dans ce cas, tout homme malade aurait son père malade et tous ses fils malades. Autrement dit, seuls les hommes seraient malades.

Si l’hypothèse 1 est vérifiée l’allèle malade est alors dominant et porté par le chromosome sexuel Y et on note comme génotypes possibles : homme malade (XYM) ; homme sain (XYn) jamais de femme malade (XX).

Hypothèse 2 (allèle malade porté par le gonosome X) : dans ce cas, tout homme malade aurait sa mère malade et toutes ses filles malades.

Si l’hypothèse 2 est vérifiée l’allèle malade est donc dominant et porté par le chromosome sexuel X et on note comme génotypes possibles : homme malade (XMY) ; homme sain (XnY) ; femme malade (XMXM ou XMXn) ; femme saine (XnXn).

Lorsqu’aucune des deux hypothèses (H1 et H2) n’est validée, alors l’allèle malade est dominant et porté par les autosomes. Et on note comme génotypes possibles : le malade (MM ou Mn) et le sain (nn).

Transmission des groupes sanguins

Transmission de groupe sanguin du système ABO

Les groupes sanguins résultent de l’existence d’antigènes naturels (agglutinogènes) A et B à la surface des hématies. Ce qui donne fondamentalement 4 types de groupes sanguins :

- Groupe A (présence des antigènes A à la surface des hématies),

- Groupe B (présence des antigènes B à la surface des hématies),

- Groupe AB (présence des antigènes A et des antigènes B à la surface des hématies),

- Groupe O (absence d’antigènes A et B à la surface des hématies).

La synthèse de ces agglutinogènes (protéine) est contrôlée par un gène avec trois allèles :

- l’allèle A dirige la synthèse de l’antigène A,

- l’allèle B dirige la synthèse de l’antigène B,

- l’allèle O ne dirige la synthèse d’aucune protéine.

L’allèle A est dominant sur l’allèle o récessif ; l’allèle A est dominant sur l’allèle o récessif ; l’allèle A et l’allèle B sont codominants. Un individu [A] a comme génotypes possibles A//A et A//o ; un individu [B] a comme génotypes possibles B//B et B//o ; un individu [AB] a comme génotype p A//B et un individu [O] a comme génotype o//o.

Transmission du facteur rhésus

Au sein d’un même groupe sanguin, on distingue deux types d’individu : le rhésus positif (Rh+ = +) et le Rhésus négatif (Rh- = -). L’individu Rh+ présente à la surface de ses hématies une protéine rhésus qui est inexistante chez les individus Rh-. La synthèse de cette protéine est contrôlée par un gène à deux allèles Rh+ et Rh- avec Rh+ dominant sur Rh- récessif. Ainsi, on obtient les phénotypes et les génotypes suivants : individu [Rh+] ayant comme génotypes possibles Rh+//Rh+ et Rh+//Rh- ; individu [Rh+] ayant comme génotype Rh-//Rh-.

Données chromosomiques

Quelques anomalies liées au nombre de chromosomes :

-

Le syndrome de Down : l’enfant atteint de cette maladie présente un caryotype avec l’existence d’un troisième chromosome à la paire 21, d’où le nom de trisomie 21.

-

Le syndrome de Klinefelter : caryotype de l’individu (sexe masculin) avec 44 autosomes + XXY.

-

Le syndrome de Turner : caryotype de l’individu, de sexe féminin, avec 44 autosomes + X.

-

La trisomie X : le caryotype de l’individu, de sexe féminin, présente 44 autosomes + XXX.

Données d’électrophorèse

Identification de phénotypes moléculaires par électrophorèse.

L’électrophorèse détermine les niveaux des allèles ou des molécules de protéines. Cela est souvent utilisé pour déterminer l’allèle responsable d’une anomalie.

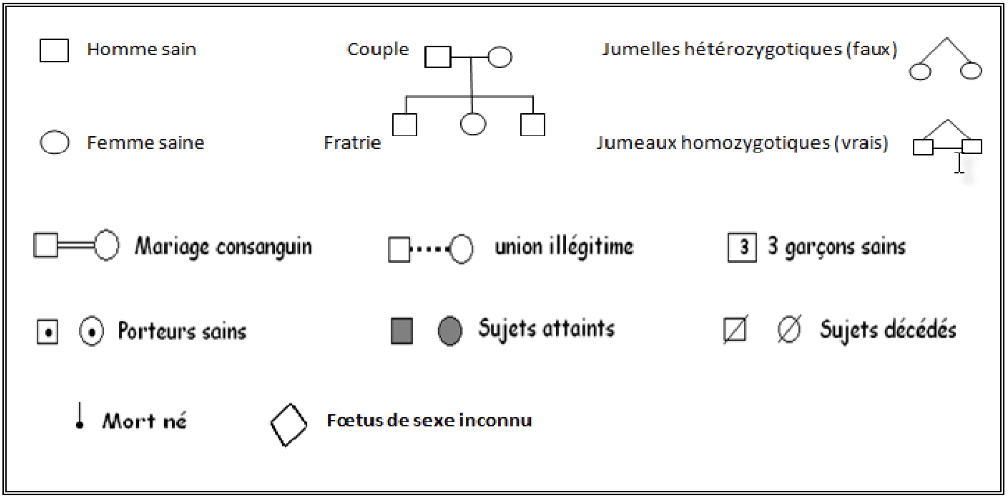

Exemple : on cherche à étudier le mode de transmission d'une maladie héréditaire. Le document 1 présente l’arbre généalogique d’une famille dont certains membres sont atteints par cette maladie et le document 2 présente le résultat de l'électrophorèse de I’ADN correspondant au gène responsable de la maladie de deux membres II2 et III2 de cette famille.

Pour identifier, parmi les allèles A1 et A2, celui qui est responsable de la maladie, on peut s’intéresser aux sujets II2 et III2 dont on connaît les phénotypes et les résultats d’électrophorèse. II2 est malade et ne possède que l’allèle A1, donc A1 est responsable de la maladie. III2 est sain et ne possède que l’allèle A2, donc A2 est l’allèle normal.