Histoire

Document 1

1. Rappelez le contexte dans lequel le président du Conseil des ministres a prononcé cet appel. (4 points)

Le discours de René Viviani aux femmes françaises a été prononcé le 7 août 1914, au début de la Première Guerre mondiale. À cette époque, Viviani était président du Conseil (l’équivalent du Premier ministre aujourd’hui).

Ce discours est prononcé dans un contexte très particulier : la mobilisation générale vient d’être décrétée le 1er août. Les hommes partent au front, et la France entre en guerre contre l’Allemagne : les premiers combats ont débuté le 4 août.

2. Expliquez pourquoi le gouvernement français s’est adressé aux femmes dans ce contexte. (2 points)

René Viviani s’adresse aux femmes pour les encourager à soutenir l’effort de guerre, à rester fortes malgré l’absence des hommes, et à prendre leur place dans la société, notamment en travaillant dans les champs ou les usines. Ce discours illustre la guerre totale, impliquant la mobilisation de l’arrière.

3. Relevez dans le texte deux éléments qui montrent que la mobilisation des femmes dans les campagnes était indispensable. (4 points)

La mobilisation des femmes dans les campagnes est indispensable selon le texte. Le départ des hommes a interrompu les travaux en cours comme la moisson et les vendanges. Maintenir l’activité est en outre indispensable pour maintenir l’approvisionnement des centres urbains et des troupes au front.

Document 2

4. Pourquoi des femmes travaillaient-elles dans cet atelier en 1917 ? (deux éléments attendus) (4 points)

Les femmes travaillent dans cet atelier en 1917 pour remplacer les hommes partis à la guerre et pour gagner leur vie dans le contexte d’un pays en guerre qui connaît une inflation importante du prix des biens alimentaires.

Documents 1 et 2

5. À l’aide des documents et de vos connaissances, expliquez comment les femmes ont participé à l’effort de guerre pendant la Première Guerre mondiale. (6 points)

Pendant la Première Guerre mondiale, les femmes ont joué un rôle essentiel dans l’effort de guerre. Elles ont dû remplacer dans de nombreux domaines les hommes partis au front. Elles ont travaillé dans les usines d’armement, où on les appelait les munitionnettes, mais aussi dans les champs, les transports ou les hôpitaux comme infirmières. Certaines femmes ont aussi été factrices, conductrices de tramway ou secrétaires. Pour maintenir le moral des troupes, elles ont aussi joué le rôle de marraines de guerre pour des soldats isolés. Leur travail a permis de faire fonctionner l’économie et de soutenir les soldats. Même si elles n’ont pas combattu, leur contribution a été déterminante pour la victoire. Cette entrée massive sur le marché du travail ne cesse pas avec la fin de la guerre et contribue donc à leur émancipation dans les années 1920-1930.

Géographie

1. Développement construit

En France, toutes les régions ne sont pas égales en matière de développement. La mondialisation a souvent accentué ces disparités. Comment l’État cherche-t-il à mener des politiques visant à réduire ces inégalités ?

Les grandes métropoles comme Paris, Lyon ou Toulouse concentrent les richesses, les emplois et les services. C’est encore plus vrai avec la mondialisation qui produit une concentration des investissements dans les grandes métropoles, qu’on appelle métropolisation. Dans le même temps, d’autres territoires, comme les zones rurales ou de montagne, rencontrent des difficultés. L’aménagement du territoire est une politique qui cherche à réduire ces inégalités en améliorant les conditions de vie et d’accès aux services dans les territoires moins favorisés.

L’exemple du Massif central illustre la volonté de rééquilibrage de l’État. Longtemps, cette région a souffert de l’isolement, du déclin démographique et du manque d’emplois. Pour y remédier, l’État et les collectivités locales ont lancé plusieurs actions. Des routes ont été modernisées pour mieux relier la région aux grandes villes avec notamment le viaduc de Millau qui a désenclavé la région en direction du suc. Le développement du tourisme vert (randonnée, stations thermales, parcs naturels) a permis de créer de nouveaux emplois locaux. L’installation de Maisons de santé pluridisciplinaires a aussi aidé à maintenir des services médicaux dans les villages et lutter contre les déserts médicaux.

En parallèle, l’État a soutenu la modernisation de certaines activités agricoles et artisanales, et favorisé l’installation de la fibre optique dans les zones peu peuplées pour réduire la fracture numérique. Ces actions montrent que l’aménagement du territoire peut redynamiser un espace rural, tout en respectant l’environnement et les traditions locales.

L’aménagement du territoire est un facteur essentiel de la cohésion du territoire national et la matrice d’un rééquilibrage du développement de notre pays. Des régions comme le Massif central peuvent mieux faire face aux inégalités et offrir une vie de qualité à leurs habitants, même loin des grandes villes.

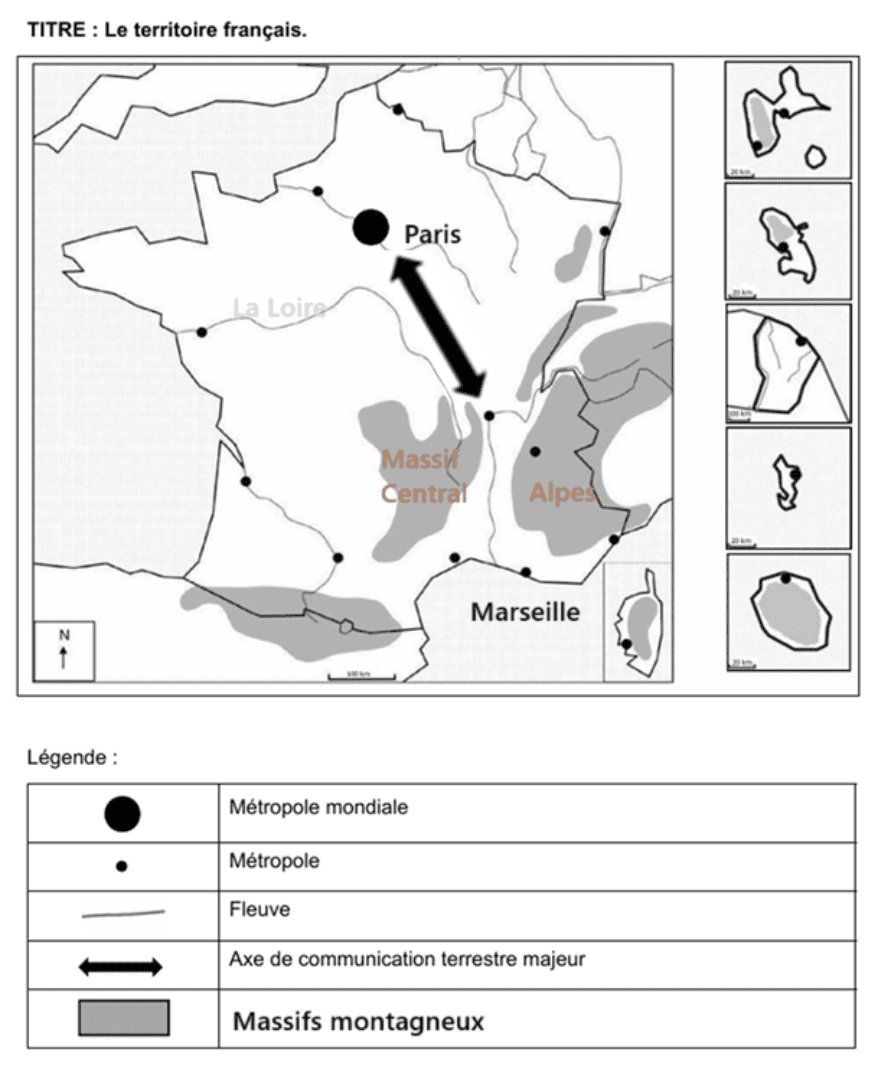

2. Repères

EMC

1. Identifiez deux symboles de la République française mis en avant lors de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris 2024. (2 points)

Le drapeau tricolore et la Marseillaise sont deux symboles de la République française mis en avant lors de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Document 2

2. Que cherche à rappeler l’apparition de ces statues lors de l’interprétation de la chanteuse ? (2 points)

Elle cherche à rappeler que les femmes, longtemps invisibilisées au profit des hommes, comme Marie Curie qui ne pouvait remporter le prix Nobel en son nom propre, mais uniquement aux côtés de son mari, ont joué un rôle essentiel dans l’Histoire de France.

3. Identifiez une valeur de la République française que l’on peut associer à ce moment de la cérémonie. Justifiez votre réponse. (2 points)

La découverte des 10 statues de femmes représentant un tableau de sororité illustre la valeur de fraternité de la devise de la République française.

Documents 1 et 2

4. Expliquez pourquoi il était important de mettre en avant les valeurs et les symboles de la République française lors de la cérémonie des Jeux Olympiques. (4 points)

Il était important de mettre en avant les valeurs et les symboles de la République française lors de la cérémonie des Jeux Olympiques. En effet, rappeler les valeurs de liberté, égalité et fraternité permet de renforcer le sentiment d’unité nationale, de montrer l’importance du vivre ensemble et de promouvoir la tolérance et la démocratie, notamment dans un pays en proie à de nombreuses tensions. Les symboles comme le drapeau tricolore ou la Marseillaise illustrent visuellement ces valeurs et l’histoire qui y est attachée.

Mettre en avant ces symboles était aussi important car cet événement était suivi par des centaines de millions de personnes dans le monde. C’était une occasion unique de montrer ce que représente la France et de faire résonner son message universel d’égalité et de tolérance dans un monde en proie aux conflits.