Notre corps contient environ 5 litres de sang. Une blessure, une intervention chirurgicale peuvent diminuer dangereusement cette quantité. Alors la transfusion du sang ou les greffes de tissus et les transplantations d’organes sont des opérations devenues courantes, mais dangereuses si on ne tient de la compatibilité des groupes sanguins.

I. Notions de groupes sanguins

Les groupes sanguins ont été découverts par Karl Landsteiner en 1900 à la suite d’agglutinations sanguines observées pendant les transfusions.

La recherche des causes d’échec lors de ces transfusions ont conduit à la notion d’incompatibilité entre les sangs d’espèces différentes puis à la découverte des groupes sanguins humains.

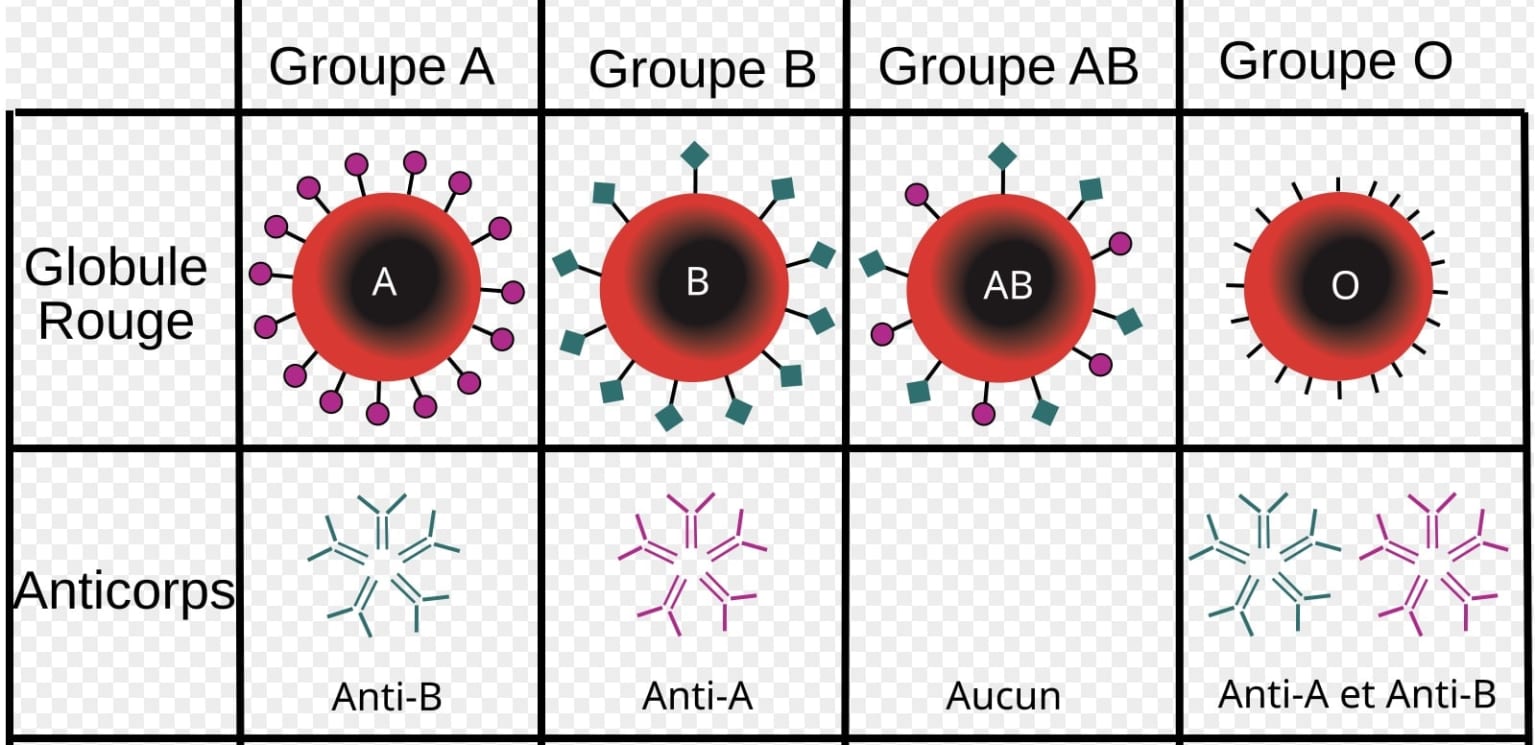

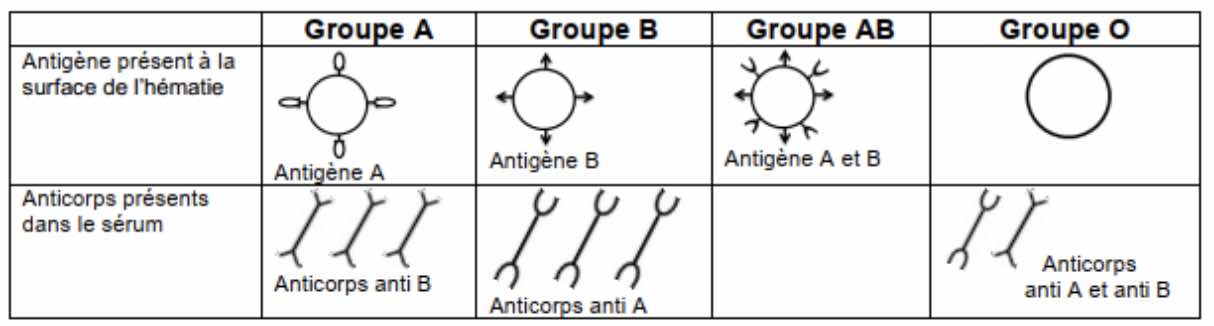

Landsteiner a montré l’existence d’antigènes à la surface des hématies pour identifier les groupes A, B, AB, lorsqu'ils s'agglutinent avec les anticorps du sérum. Ce sont ces antigènes qui déterminent le groupe sanguin de l’individu (A, B, O ou AB). Ainsi :

- un individu de groupe sanguin A, porte, sur la membrane de ses hématies des antigènes A mais son plasma contient des agglutinines anti-B.

- un individu de groupe sanguin B, porte, sur la membrane de ses hématies des antigènes B mais son plasma contient des agglutinines anti-A.

- un individu de groupe sanguin AB, porte, sur la membrane de hématies les deux antigènes A et B mais son plasma est dépourvu d’agglutinines anti-A et d’agglutinines anti-B.

- un individu de groupe sanguin O ne porte aucun antigène (A ou B) sur la membrane de ses hématies.

II. Les transfusions sanguines

Compatibilité et incompatibilité

Le plasma contient des anticorps (agglutinines) capables de réagir contre les antigènes (agglutinogènes) des hématies d’un autre groupe sanguin pour entraîner une agglutination des hématies. On parle alors d’incompatibilité entre donneur et receveur.

NB : S’il n’y a pas d’agglutination, alors les sangs sont compatibles, la transfusion se fait sans problème.

Comme le rejet des greffons a lieu qu’à la reprise de la circulation sanguine dans ces derniers, le mécanisme de reconnaissance du « soi » ou du « non-soi » se trouve alors dans le sang. Ainsi il a été découvert le système ABO et le facteur Rhésus (qui peut être présent ou non : Rh+/Rh-).

Dans le système ABO, on note quatre groupes sanguins : A, B, AB et O. Tous ces groupes sont caractérisés par la présence, sur la membrane des hématies, des protéines (agglutinogènes) et dans le sérum des anticorps (anti A et anti B).

Groupes sanguins et agglutination

Transfusion sanguine

Document : les différents groupes sanguins du système ABO

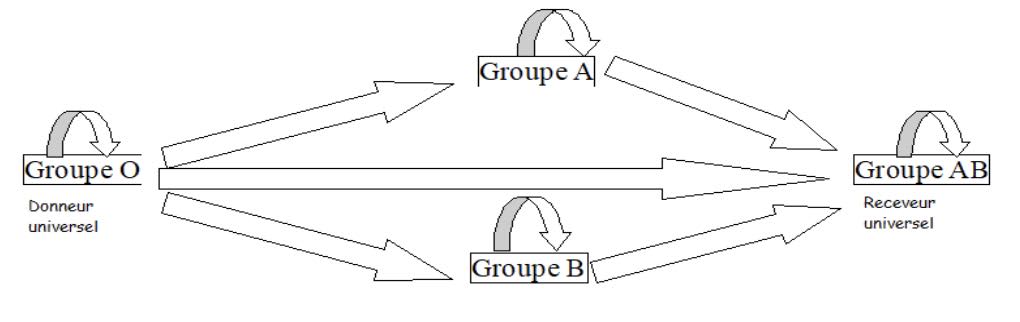

Notre sang ne peut pas être agglutiné par notre propre sérum parce qu’il ne contient pas des anticorps pouvant se lier à nos antigènes se trouvant sur la membrane de nos hématies. Ainsi on peut dire qu’il y a compatibilité entre deux sangs lorsqu’il n’y a pas agglutination.

Et donc l’incompatibilité entre deux sangs correspond au fait qu’il y ait agglutination de ces deux sangs.

Donc la transfusion sanguine dépend de la nature du sang du donneur et de celui du receveur. Le sérum du receveur ne doit pas contenir des anticorps qui sont contre les antigènes se trouvant sur la paroi des hématies du donneur.

La transfusion sanguine peut se faire selon le schéma ci-dessous.

Le facteur Rhésus

Le système Rhésus est un système sanguin basé sur la présence ou l’absence d’antigène Rhésus à la surface de l’hématie. Ainsi, lorsqu’un individu du groupe A possède sur ses hématies l’antigène Rhésus, on considère qu’il est du groupe A Rhésus positif (ou A Rh+ ou A+). Par contre, si l’antigène Rhésus est absent, on note A Rhésus négatif (ou A Rh– ou A–).

Pendant les transfusions sanguines, un individu de Rhésus négatif ne doit pas recevoir du sang de Rhésus positif, car il y a dans ce cas risque d’agglutination (donc incompatibilité).

Les greffes et les rejets

Une greffe est une transplantation d’organe ou de tissu d’un sujet donneur chez un sujet receveur. Dans certaines opérations de greffe, le morceau implanté ou greffon est rejeté au bout d’un certain temps lorsqu’il provient d’un autre individu. Il y a donc reconnaissance par l’organisme du soi et du non soi.

La chirurgie moderne permet à l’organisme d’un individu d’accepter un tissu, un organe ou un fragment d’organe étranger mais dans certaines conditions.